Browse digitally the new periodical exhibition of the National Archaeological Museum.

You can browse the Full Screen by tapping the bottom right icon (Small square with dashed lines ![]() ), within the 360VR application.

), within the 360VR application.

In the application, navigate with your cursor to the selected circular viewing points ![]() and see information about the exhibits as well as the digital projections of the exhibition, by clicking on the circular markings.

and see information about the exhibits as well as the digital projections of the exhibition, by clicking on the circular markings.

For those who have 3D navigation glasses (VR Glasses), they can click on the corresponding icon ![]() ,

,

to do virtual tour in 360VR environment.

We wish you good enjoyment of the exhibition!

ADRIANO E ATENE

Occasione per l’organizzazione della mostra è stato il compimento di 1.900 anni dall’inizio del principato dell’imperatore romano (117-138 d.C.). Erudito e profondamente filelleno, Publius Aelius Traianus Hadrianus divenne molto presto partecipe della cultura ellenica, sostenne il movimento intellettuale della Seconda Sofistica e acquisì forti legami con Atene, che volle adornare di splendidi edifici.

Obiettivo della mostra è quello di presentare il filellenismo di Adriano e di sottolineare l’importanza e il peso, che la sua eredità continua ad avere fino ad oggi. Promuovendo l’osmosi dell’intellighenzia greca con la tradizione romana, Adriano contribuì in maniera decisiva alla formazione di una comune base culturale, che rappresentò uno dei più sostanziali elementi della cultura occidentale.

Un mondo ideale prende vita davanti a noi

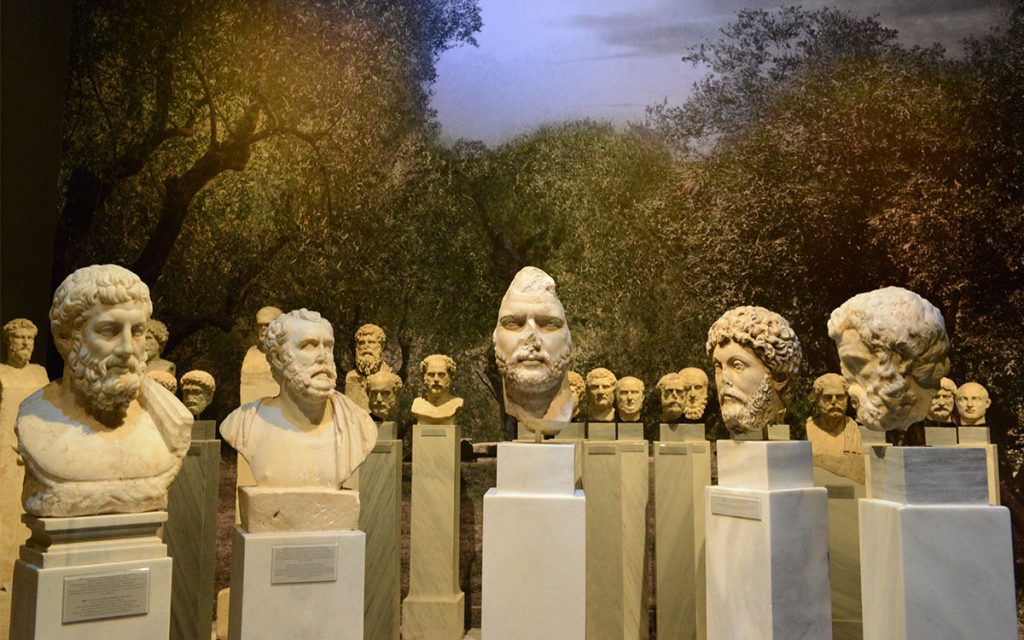

Importanti intellettuali dell’antichità prendono parte a un immaginario dialogo filosofico. Adriano conversa con il filosofo epicureo Metrodoro, con due grandi rappresentanti della Seconda Sofistica, Antonio Polemone ed Erode Attico, e con Marco Aurelio, imperatore romano e filosofo stoico, che scrisse le sue riflessioni in lingua greca.

Platone e Aristotele rivelano la loro presenza in questo incontro immaginario, in quanto simboli diacronici del pensiero filosofico greco antico. Nell’uditorio, concentrati nell’ascolto degli interlocutori, i cosmeti, i funzionari ateniesi del Ginnasio Diogeneion, che hanno la responsabilità dell’istruzione degli epheboi e sono depositari della paideia ellenica tradizionale nel periodo imperiale.

L’immagine del paesaggio con gli ulivi alle spalle dell’adunanza dei cosmeti fa rivivere l’ambiente naturale dell’Accademia, lì dove oltre all’omonimo Ginnasio c’era anche la scuola filosofica di Platone, attiva fino al 529 d.C., quando tacque definitivamente con un decreto di Giustiniano.

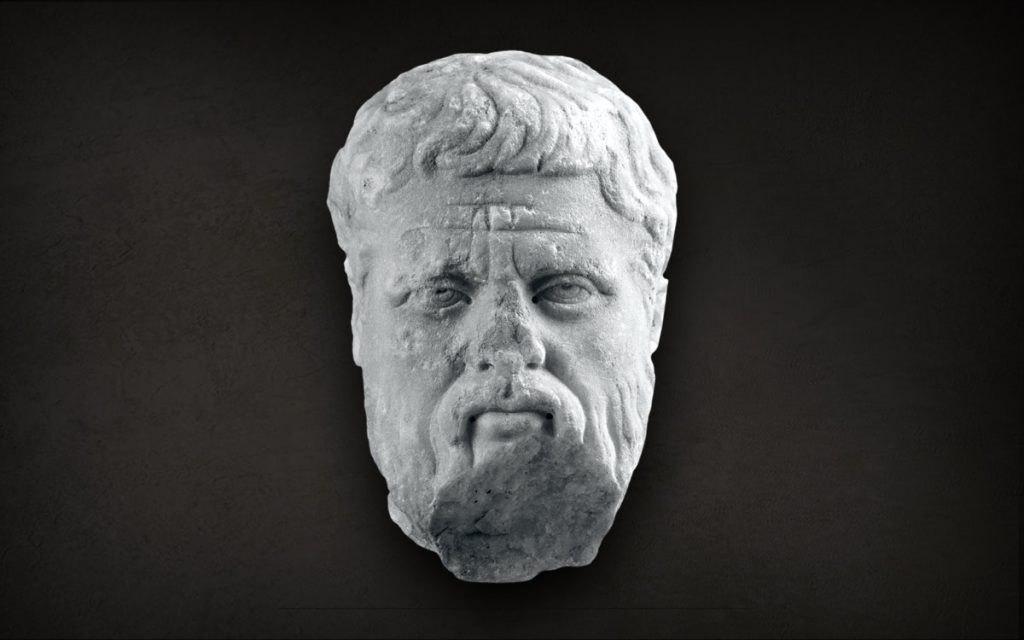

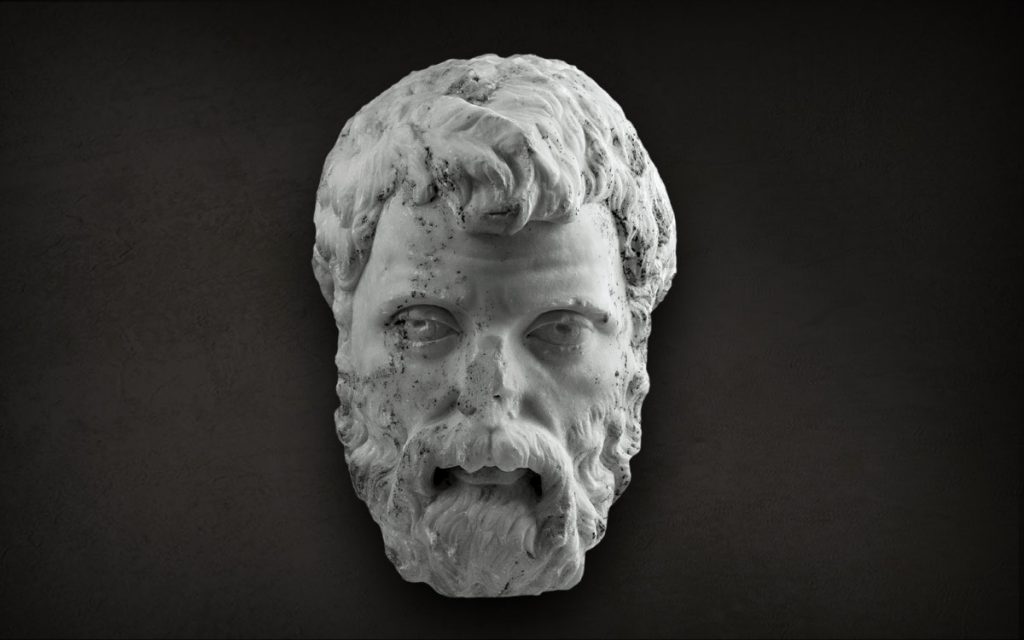

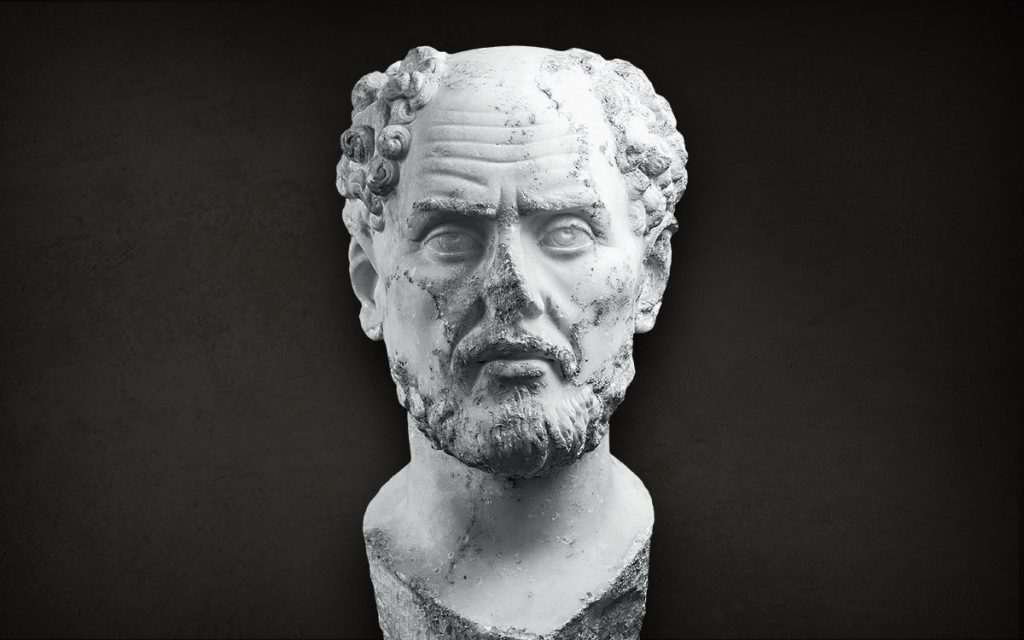

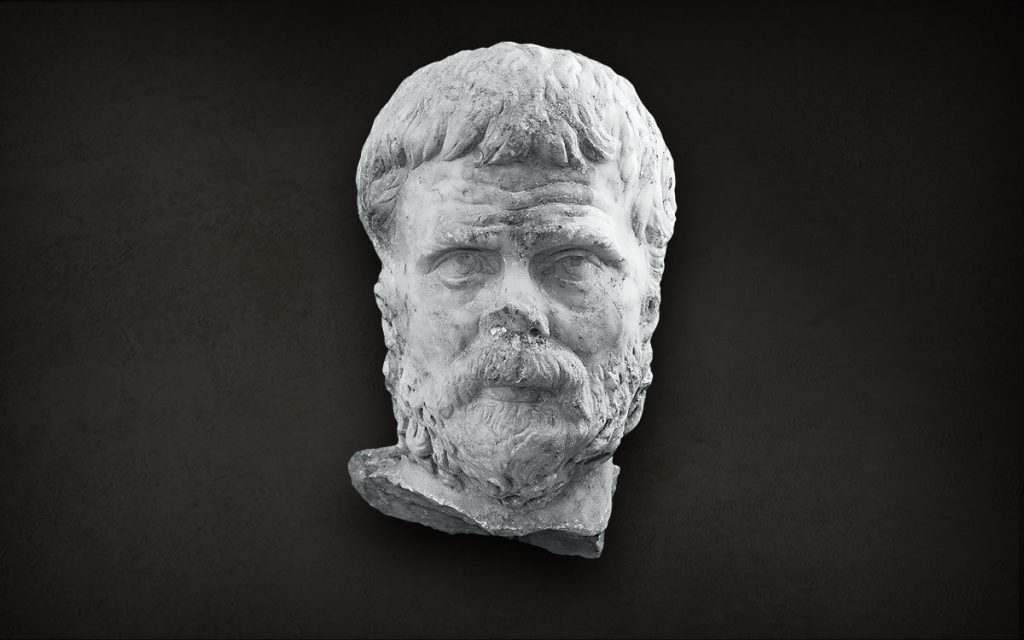

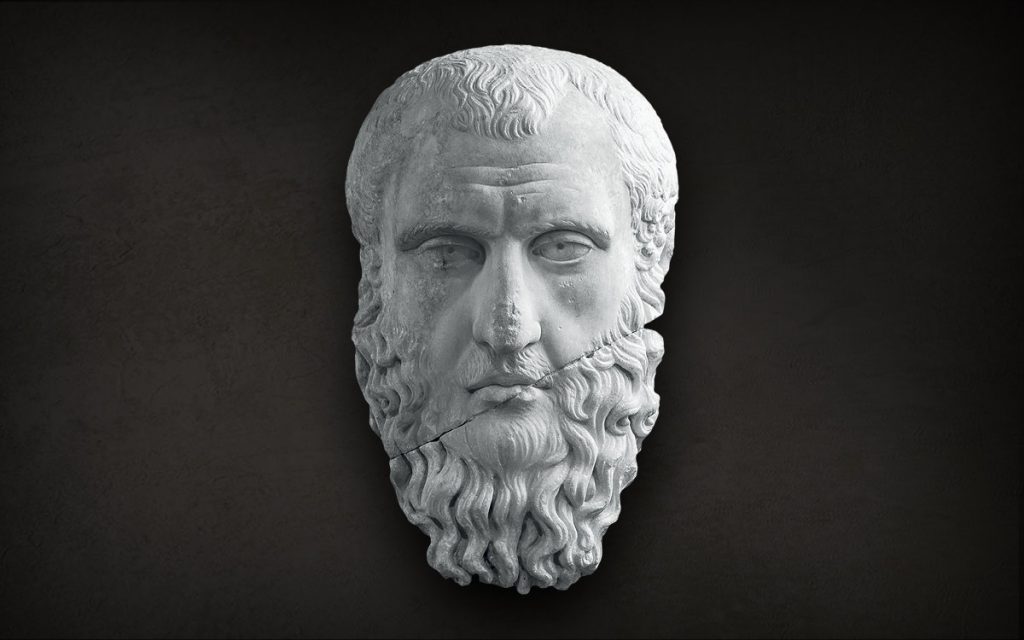

Platone e Aristotele

Simboli diacronici del pensiero filosofico Greco

Provenienza: Atene. Altezza: m 0.18. Marmo: pentelico.

Datazione: copia romana di un originale del 360 a.C., ca.

EAM 3735

Il viso presenta rughe sulla fronte e sopracciglia ravvicinate, indice di atteggiamento pensoso. L’originale del ritratto risale molto probabilmente alla testa di una nota statua, realizzata dallo scultore ateniese Silanione. La statua era stata collocata nel Ginnasio dell’Accademia, luogo dove il grande filosofo impartiva il suo insegnamento, che costituì l’apogeo della filosofia ateniese.

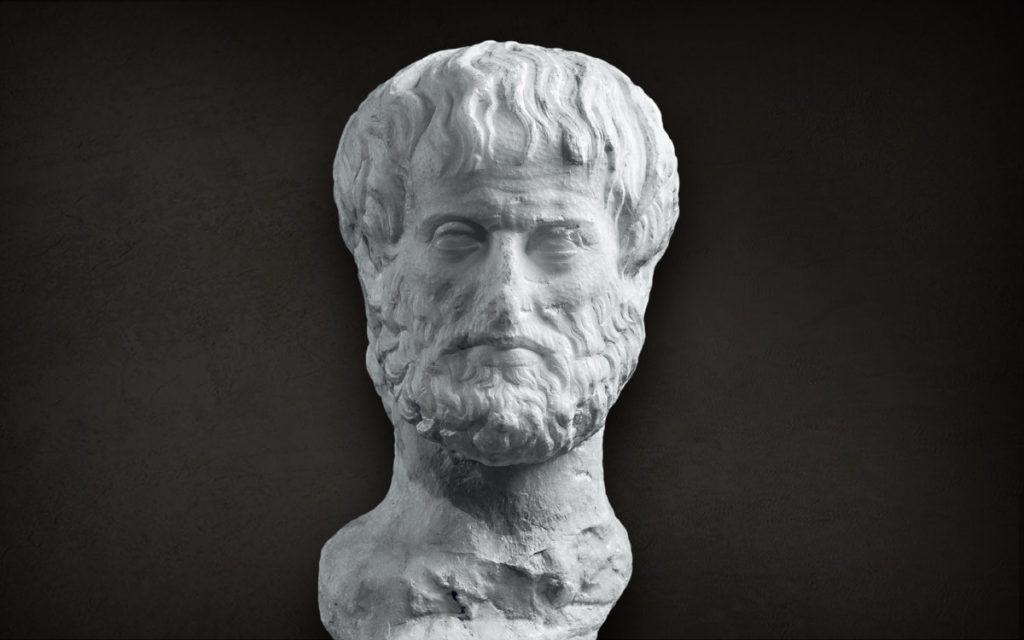

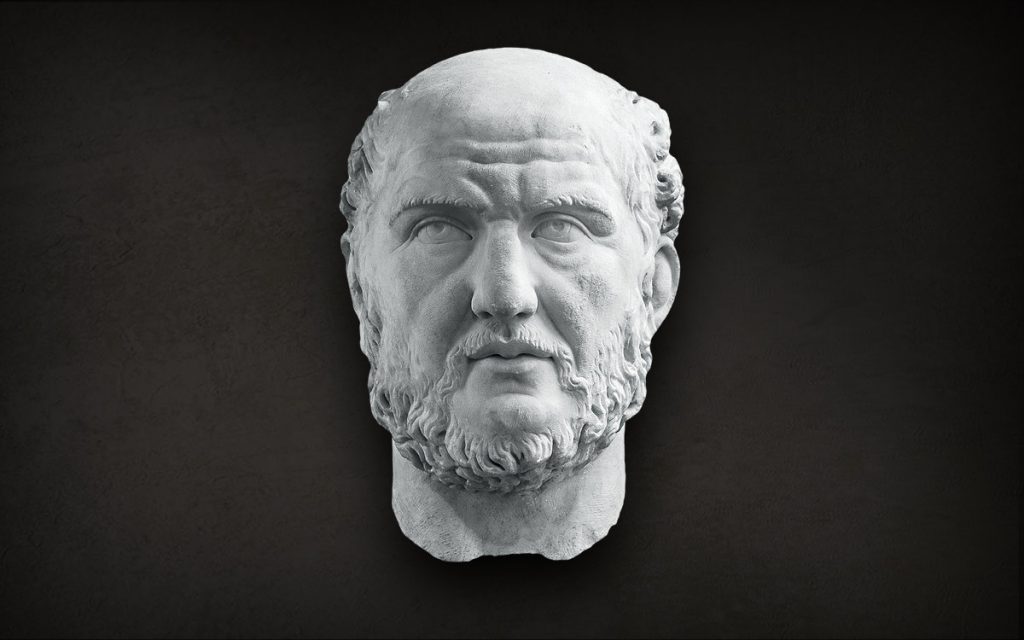

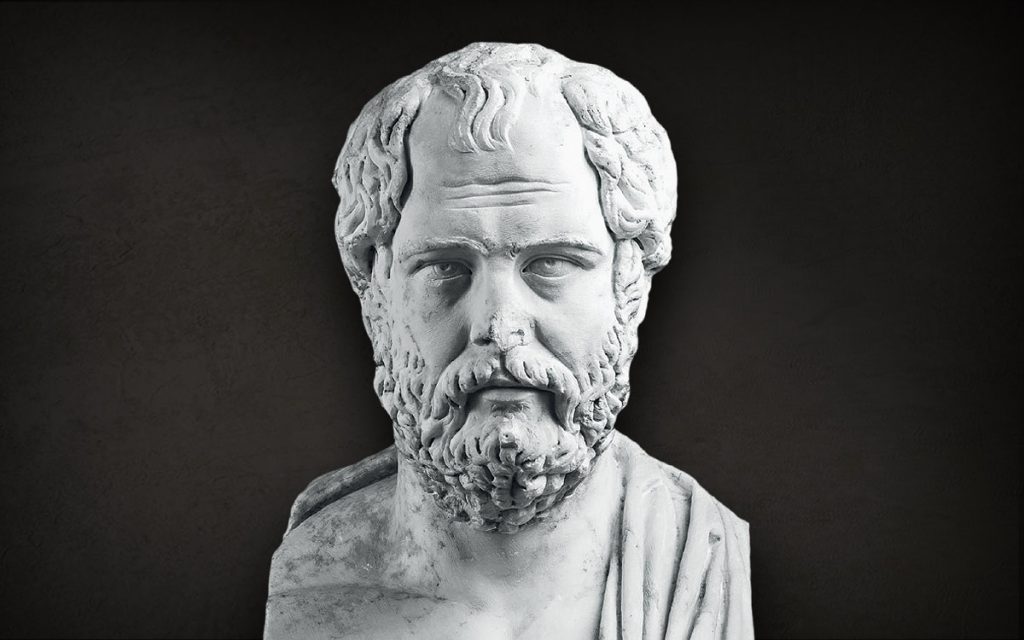

Platone e Aristotele

Simboli diacronici del pensiero filosofico Greco

Provenienza: Atene. Altezza: m 0.42. Marmo: pentelico.

Datazione: copia romana di un originale dell’ultimo quarto del IV sec. a.C.

EAM 3772

Aristotele aveva studiato all’Accademia di Platone, e nel 335 a. C. fondò la sua scuola presso il Ginnasio del Liceo. Oltre che di filosofia, si occupò anche di ricerca e per questo viene anche considerato il fondatore di molte discipline scientifiche. Scopo del suo insegnamento era l’approccio a tutti i campi del sapere, affinché l’individuo potesse sviluppare una personalità completa da completare con l’attività fisica.

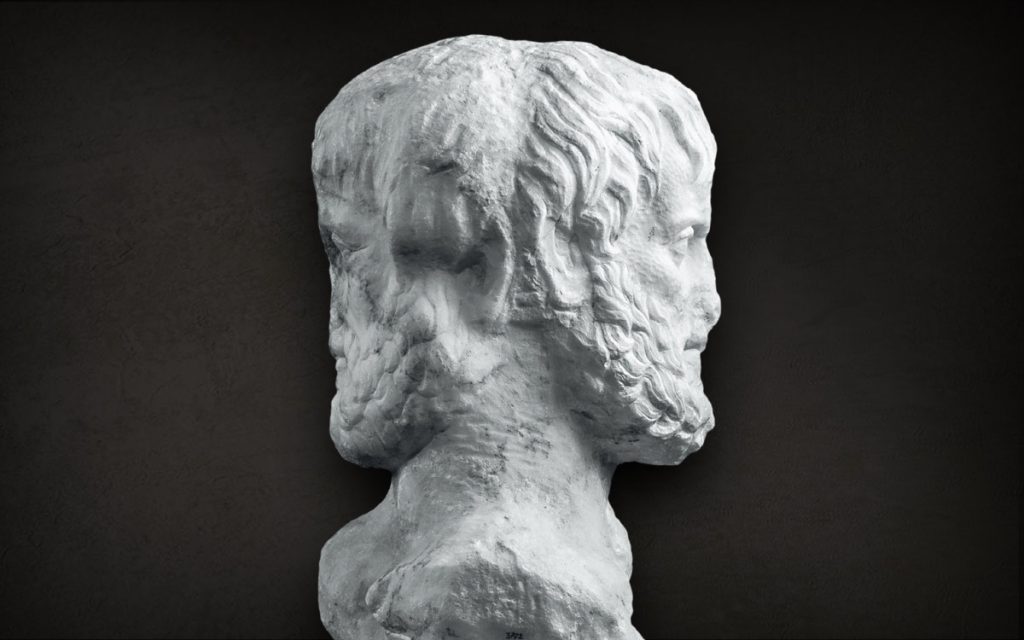

Platone e Aristotele

Simboli diacronici del pensiero filosofico Greco

Provenienza: Atene. Altezza: m 0.42. Marmo: pentelico.

Datazione: copia romana di un originale dell’ultimo quarto del IV sec. a.C.

EAM 3772

Aristotele aveva studiato all’Accademia di Platone, e nel 335 a. C. fondò la sua scuola presso il Ginnasio del Liceo. Oltre che di filosofia, si occupò anche di ricerca e per questo viene anche considerato il fondatore di molte discipline scientifiche. Scopo del suo insegnamento era l’approccio a tutti i campi del sapere, affinché l’individuo potesse sviluppare una personalità completa da completare con l’attività fisica.

Un dialogo simbolico

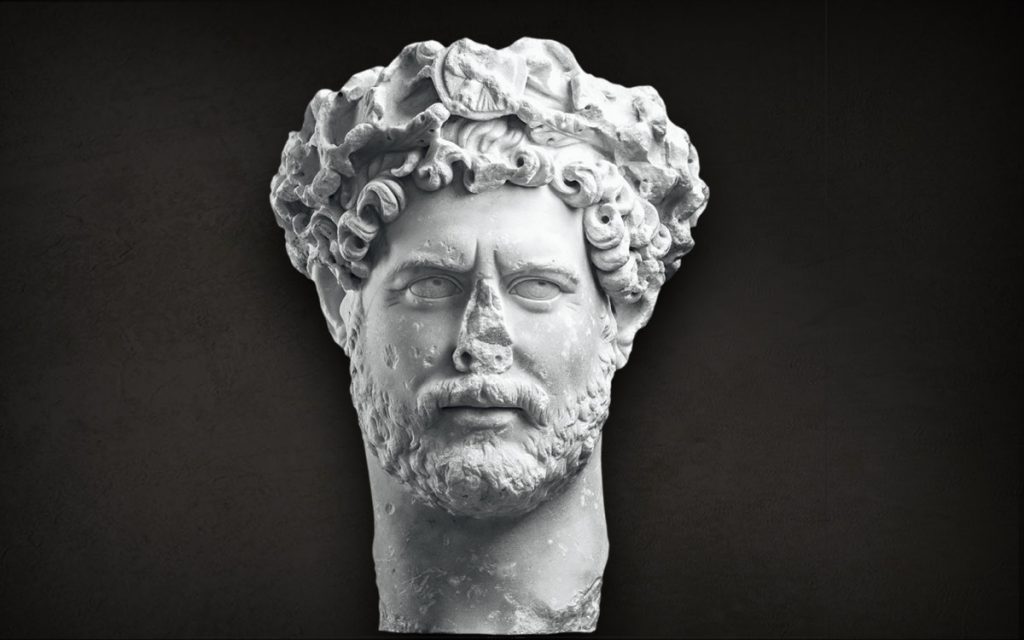

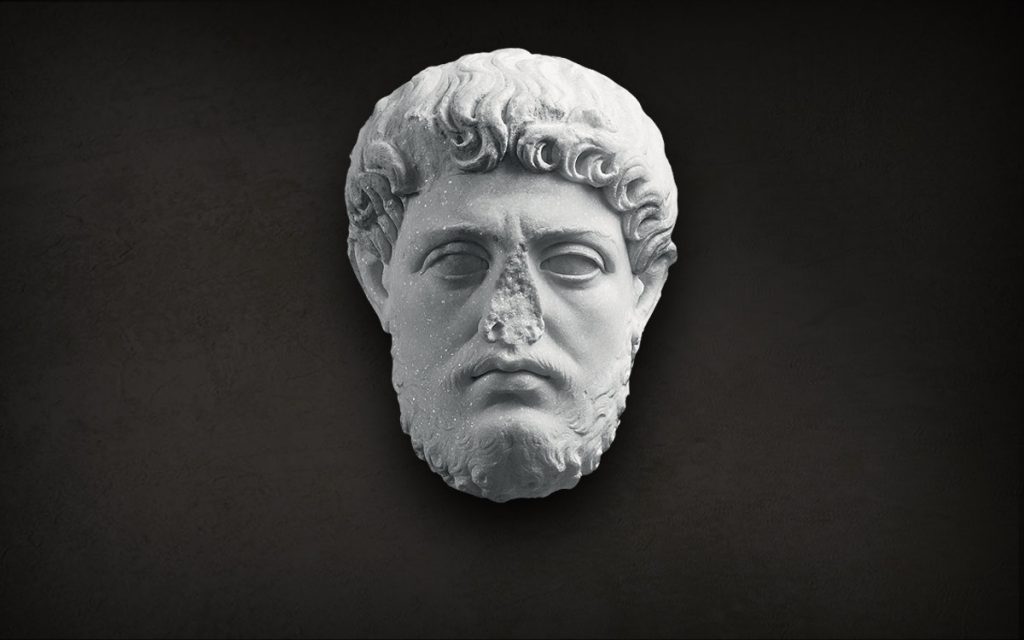

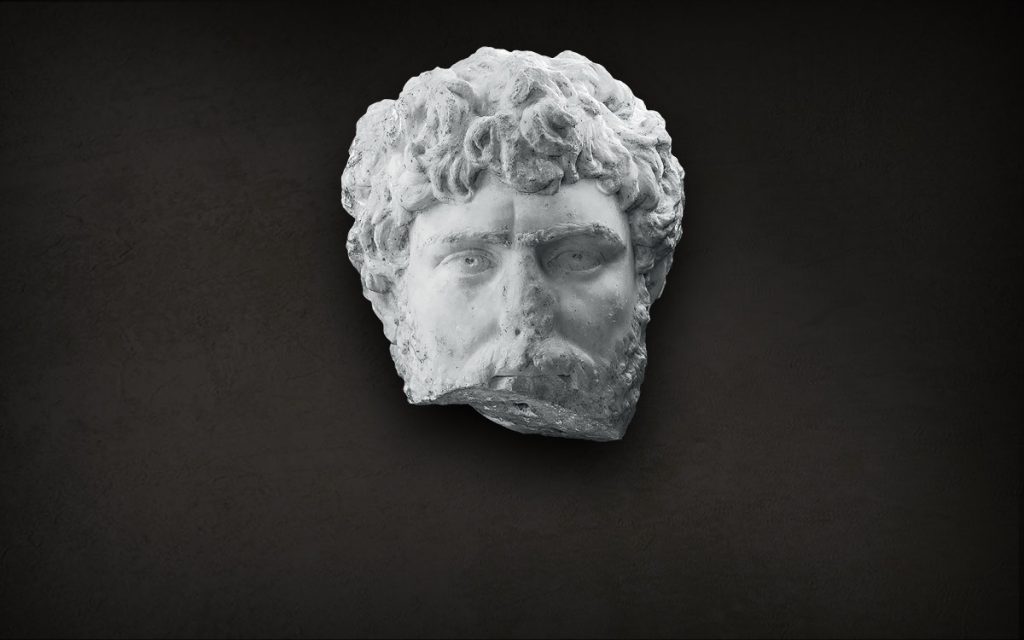

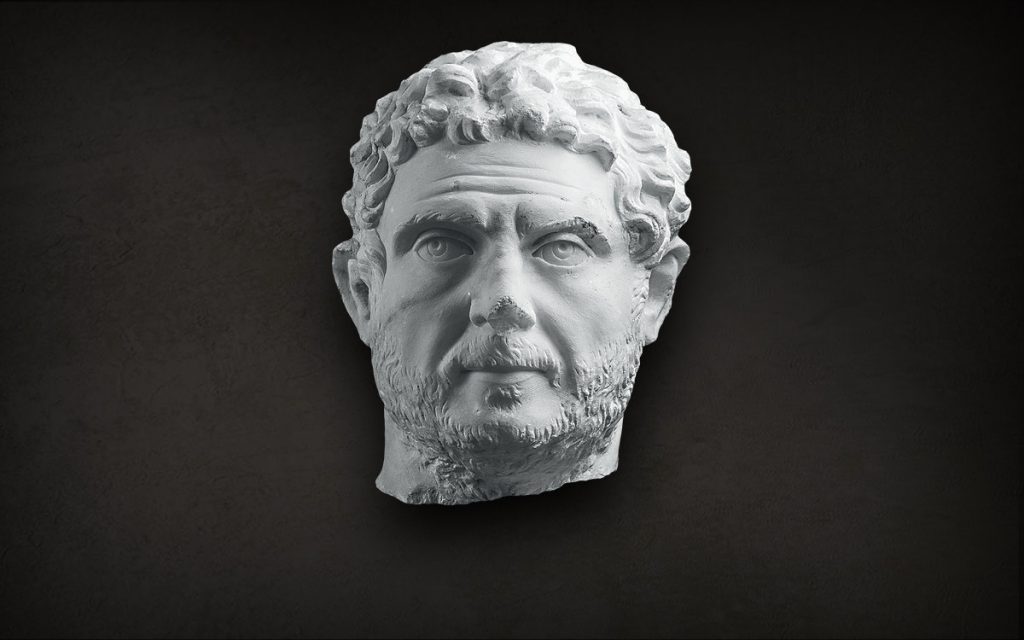

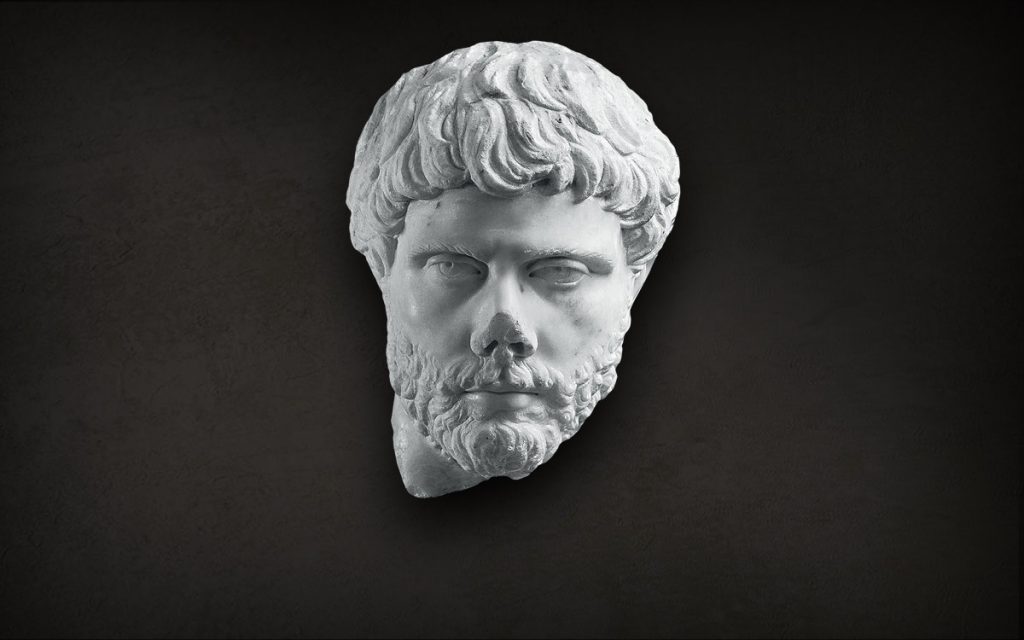

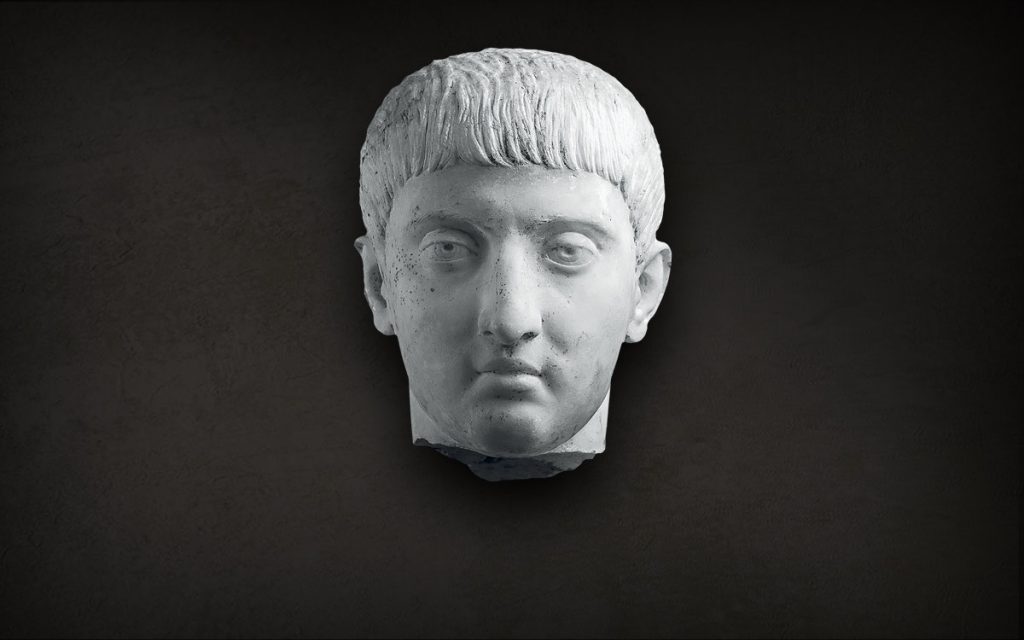

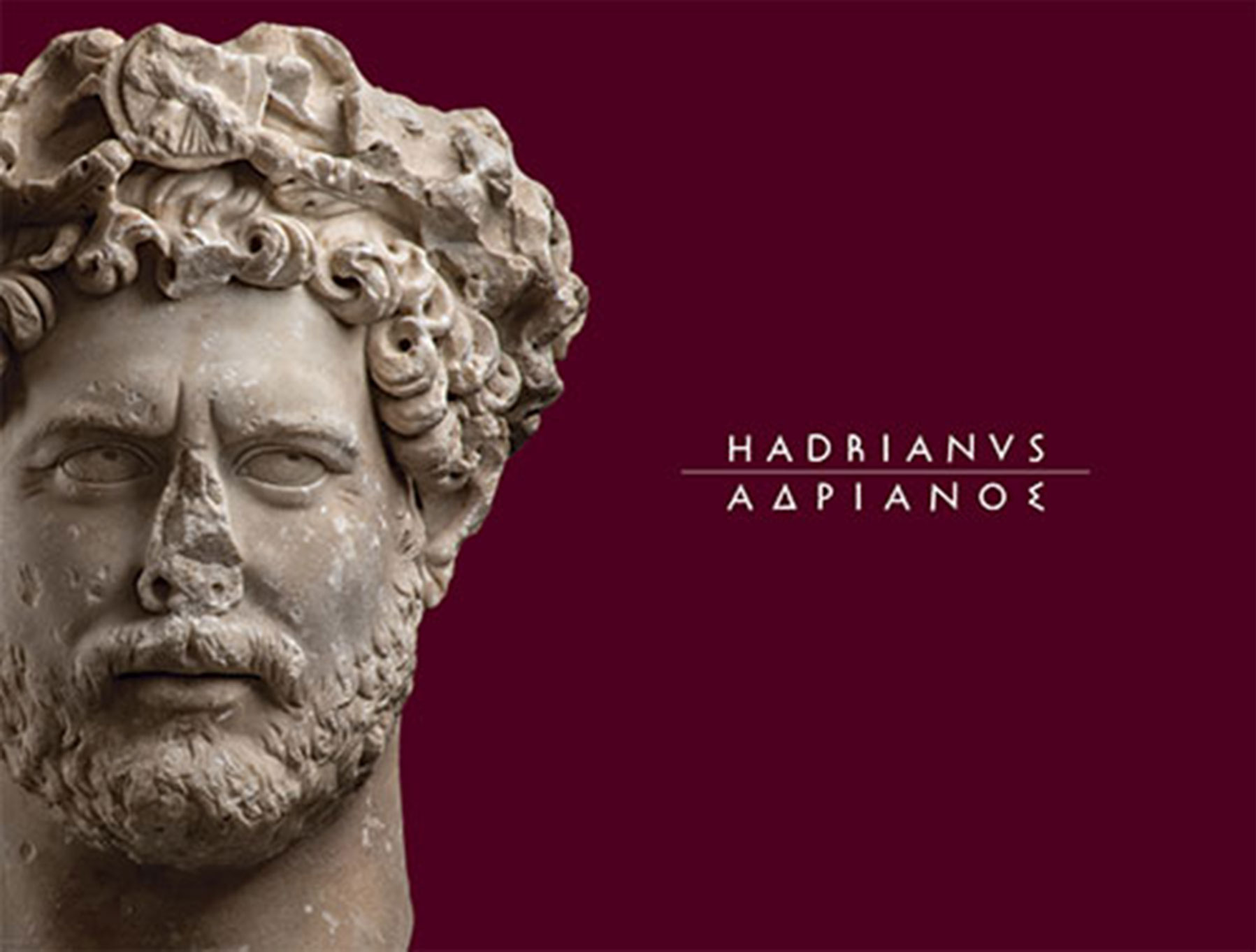

Ritratto di Adriano

Datazione: 130-140 d.C. EAM 3729

La figura porta una corona civica intrecciata con foglie di quercia, nella quale erano inserite un tempo delle foglie d’oro. La quercia e l’aquila nella corona dell’imperatore filelleno sono i simboli di Zeus e certamente si ricollegano al titolo di Olimpio assegnato nel 128/129 d.C. ad Atene, in concomitanza con il completamento del tempio di Zeus Olympios nel 131/132 d.C.

La testa è conformata per l’incastro in una statua colossale, probabilmente una figura con corazza. L’opera, creazione importante di una bottega attica, si ritiene che sia una libera interpretazione del ritratto tipo «Imperatori 32». A modelli greci di età classica rimanda anche l’aspetto di Adriano, con ricca capigliatura e barba.

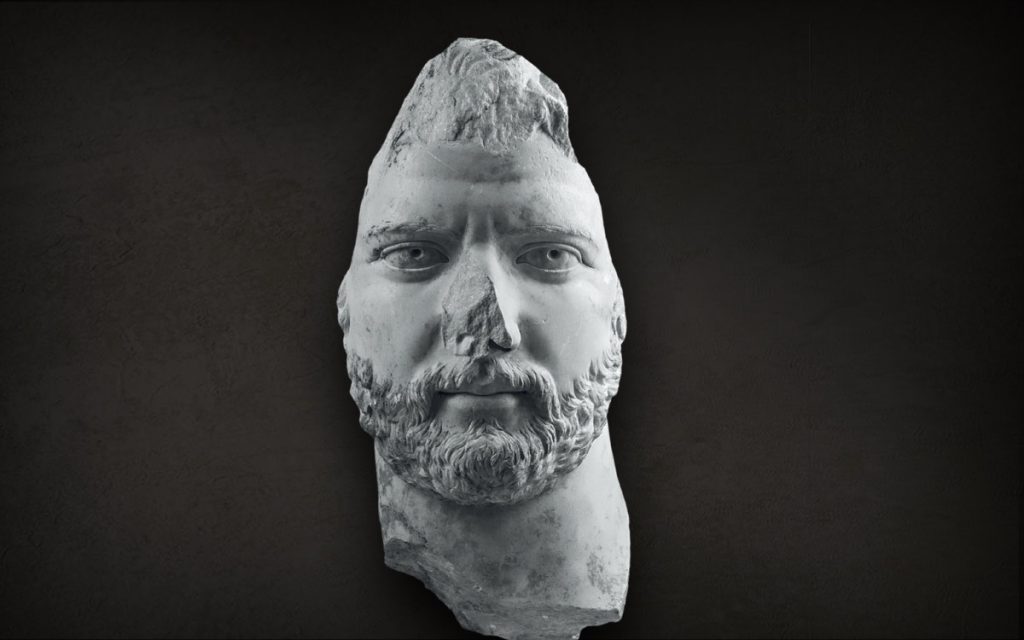

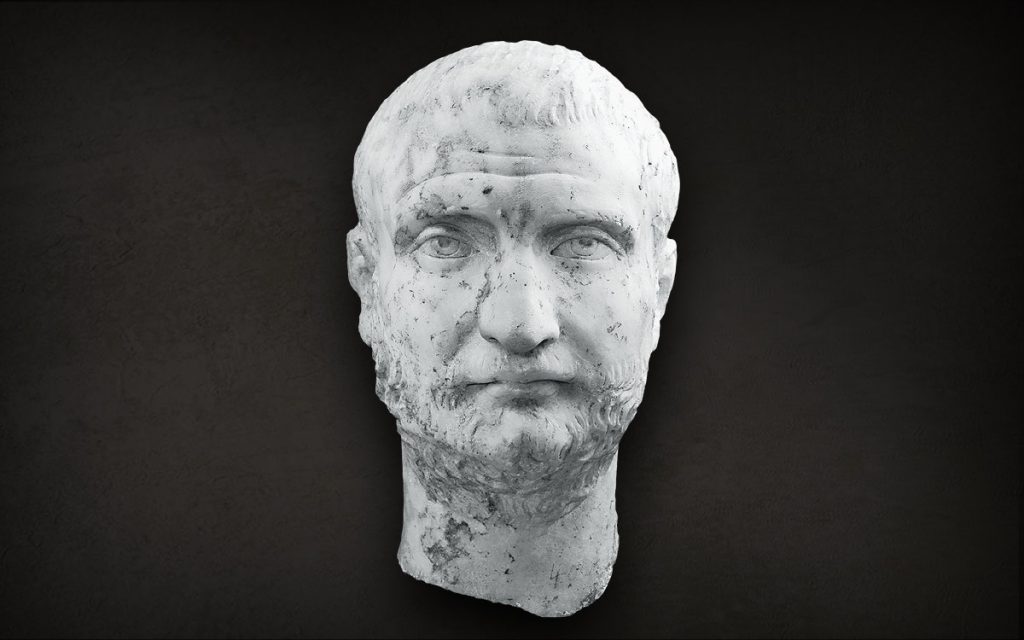

Ritratto di Adriano

Datazione: 130-140 d.C. EAΜ 632

La testa è leggermente inclinata verso sinistra ed era destinata a essere incassata, come sembra dalla lavorazione della superficie. La figura forse portava un mantello (himation). Opera di sensibilità artistica ellenica, creata da un artista notevole.

Il ritratto appartiene al tipo «Imperatori 32». La svolta verso la cultura e l’educazione della Grecia classica, introdotta in maniera programmatica da Adriano, ebbe come esito anche l’imitazione dell’abbigliamento e delle acconciature.

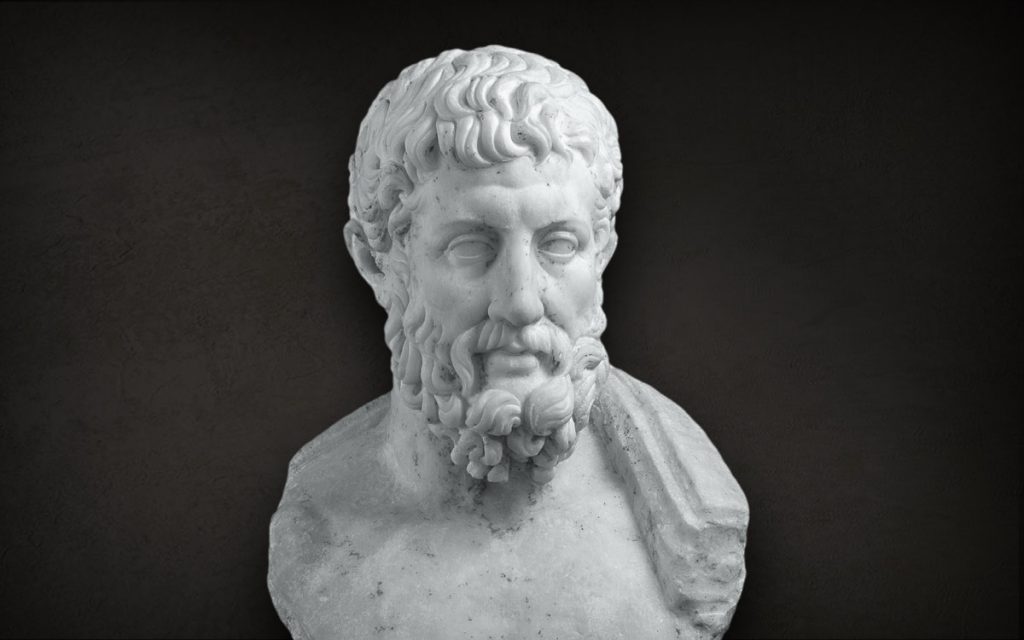

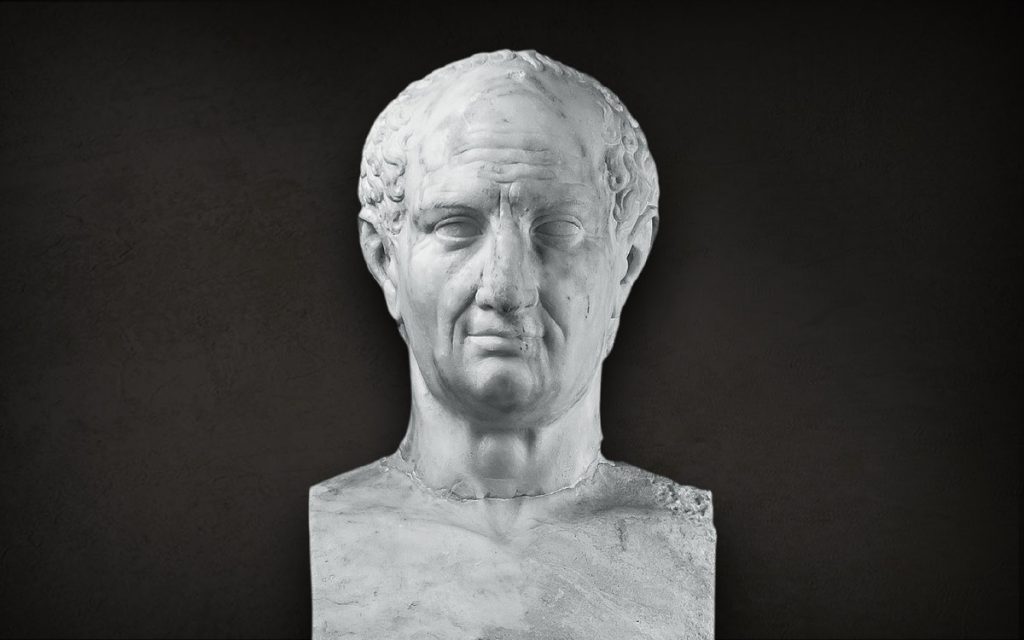

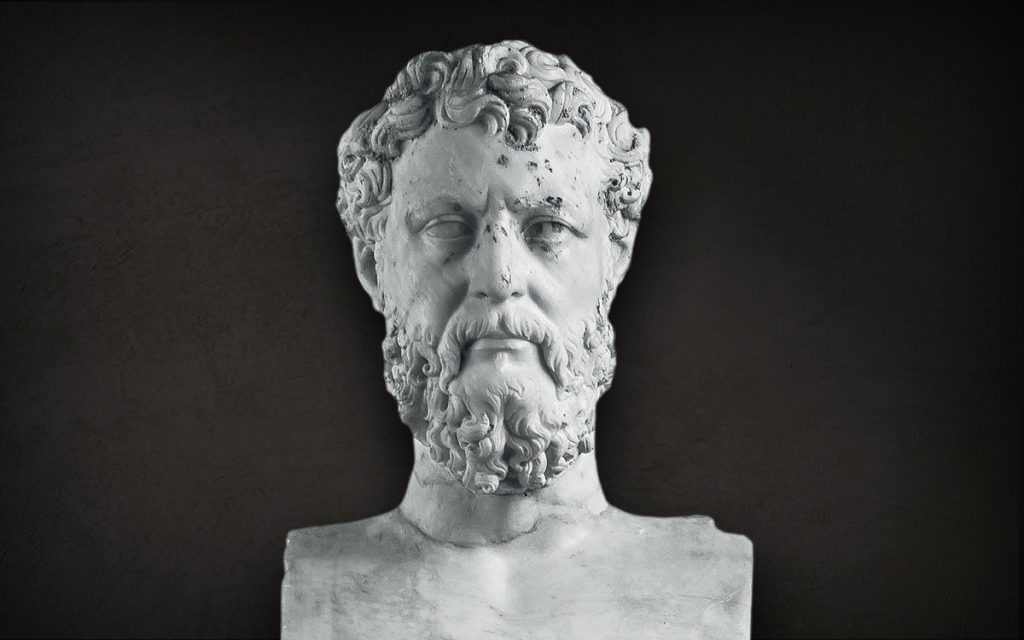

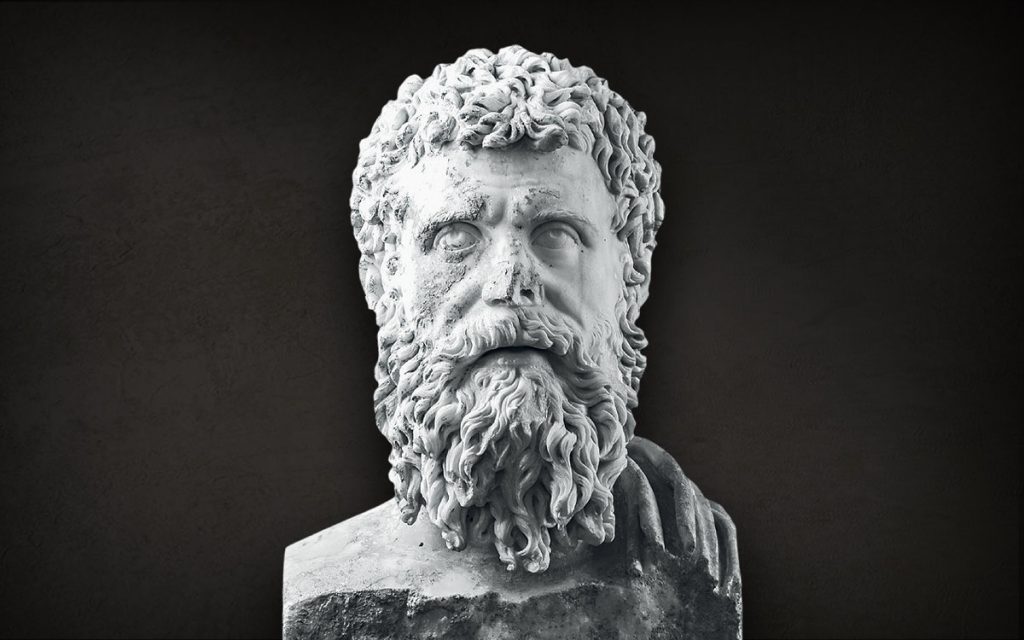

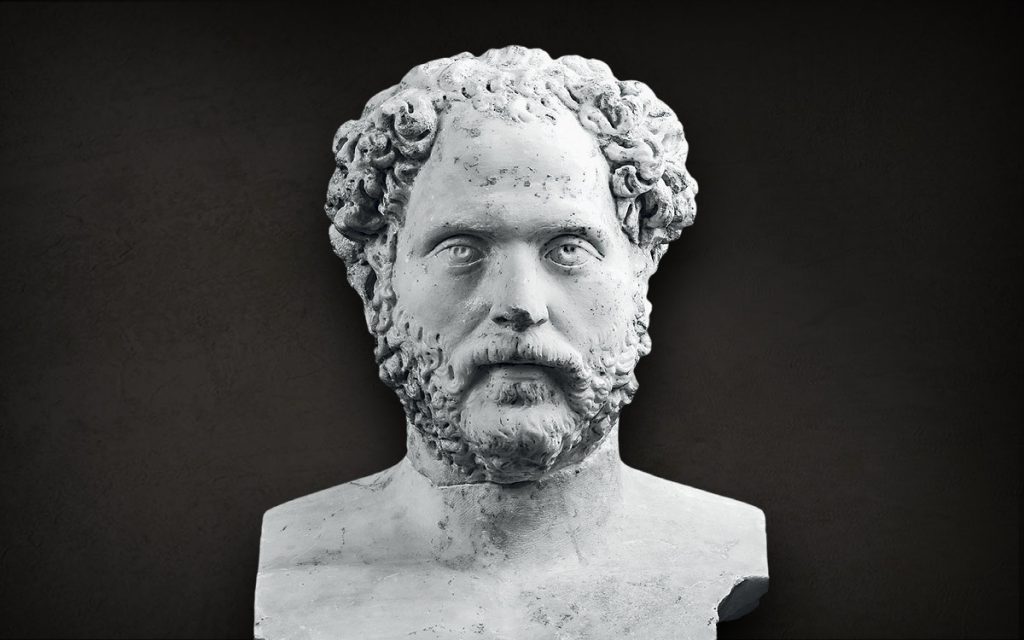

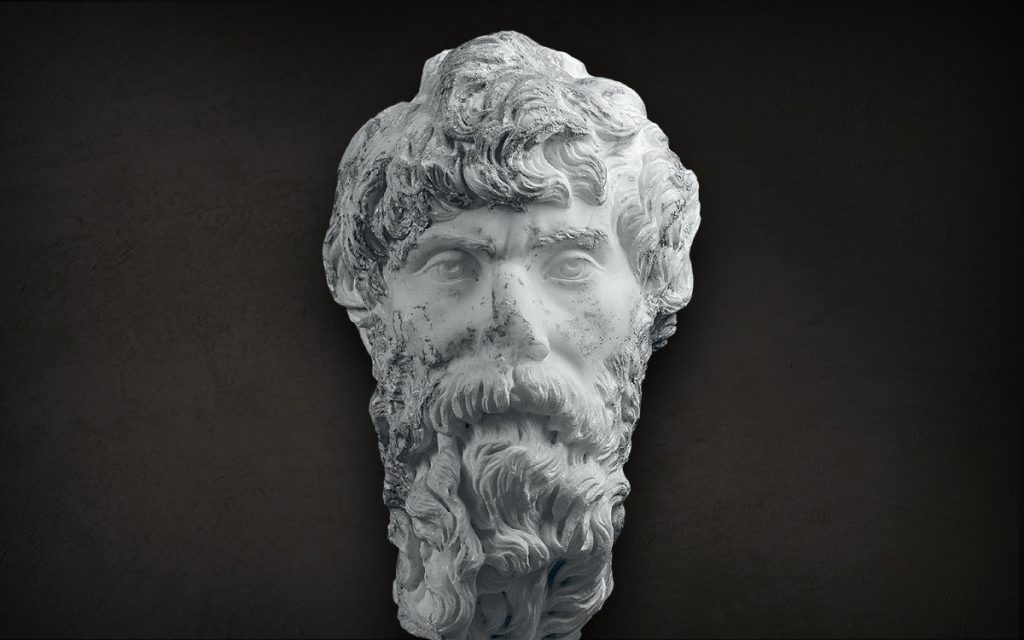

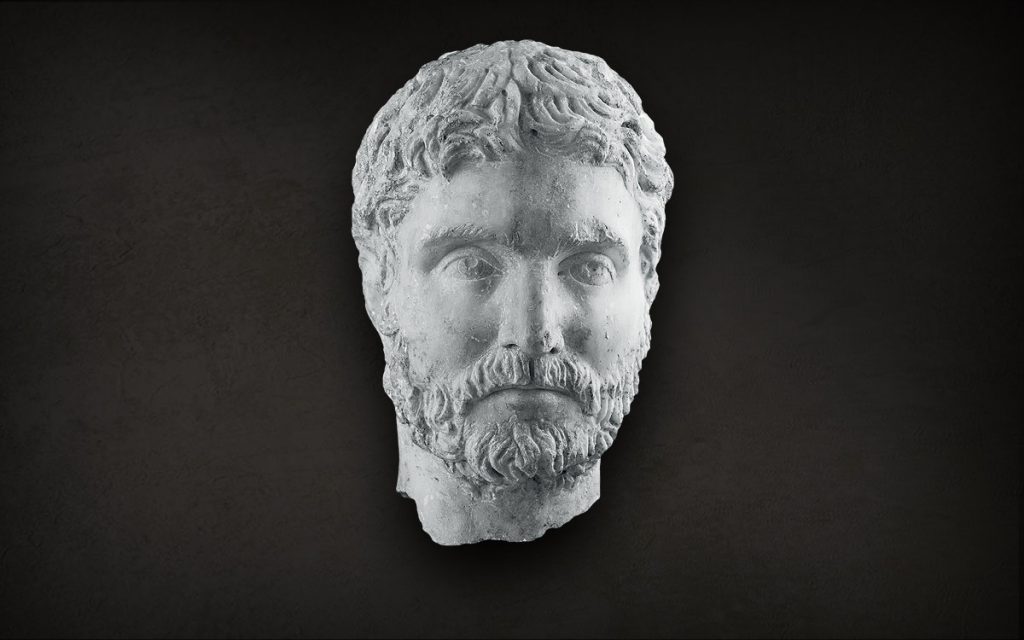

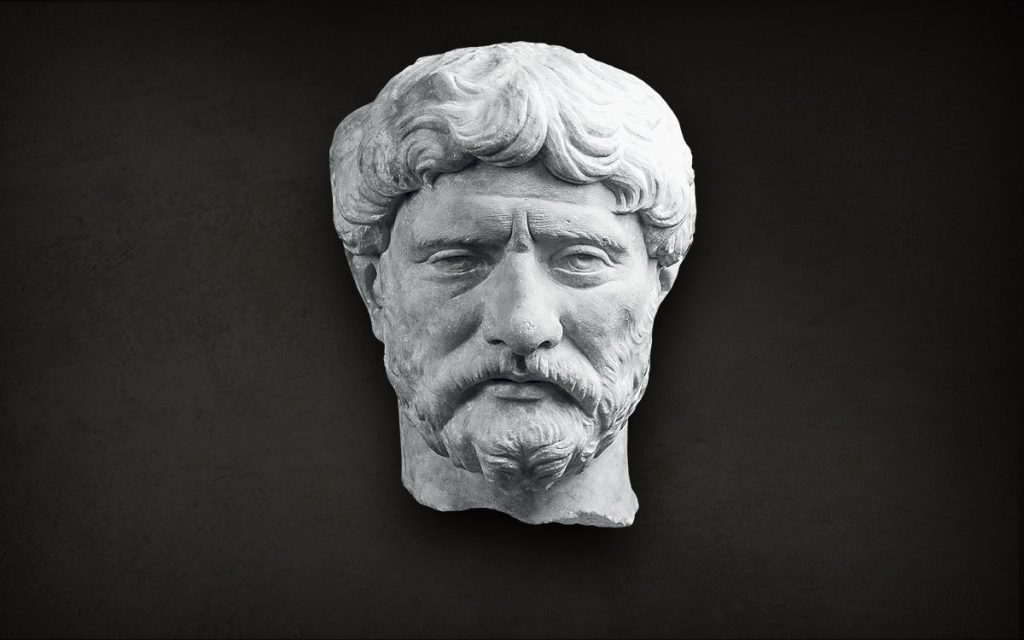

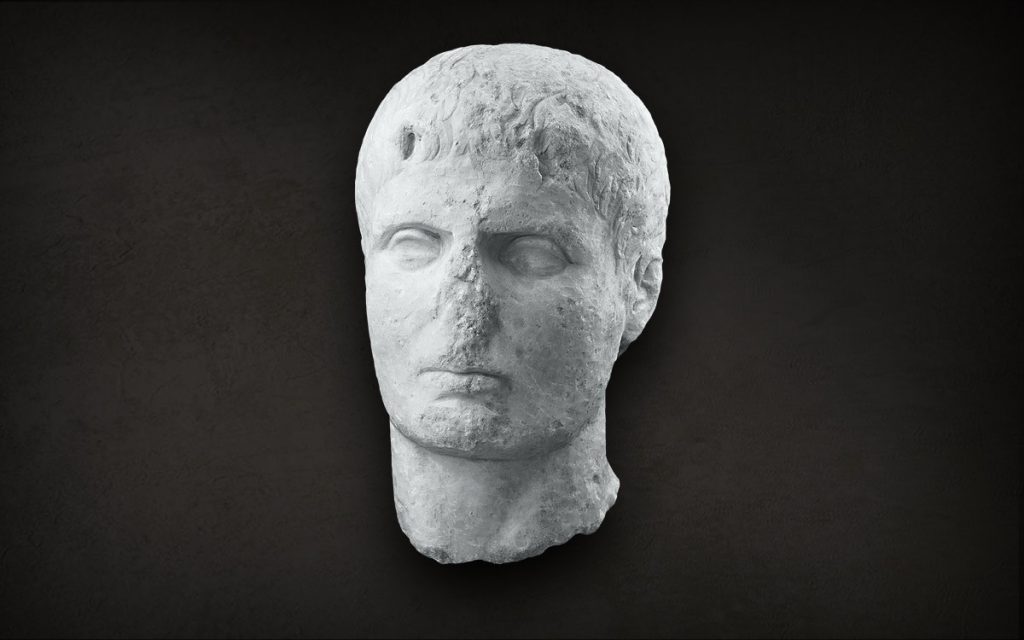

Busto del filosofo epicureo Metrodoro

Datazione: 117-138 d.C. EAM 368

Metrodoro è rappresentato con la barba, la testa rivolta verso sinistra. Sulla spalla destra porta il mantello. La folta barba si divide sul mento in due parti. La fronte liscia con morbide rughe, le guance larghe dagli zigomi accentuati, il classico naso diritto e le labbra carnose socchiuse richiamano prototipi del IV sec. a.C.

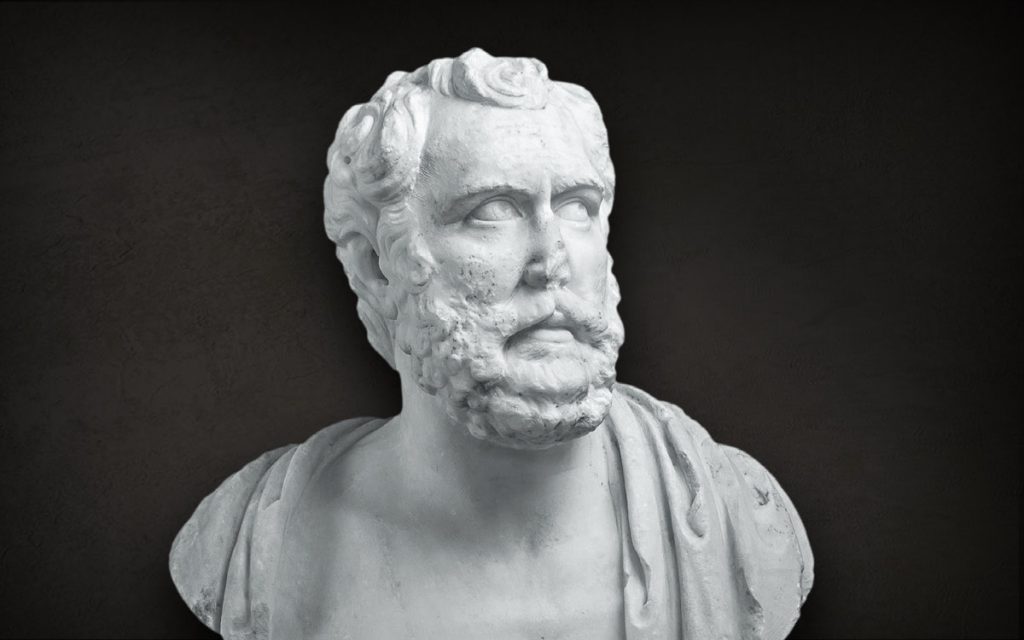

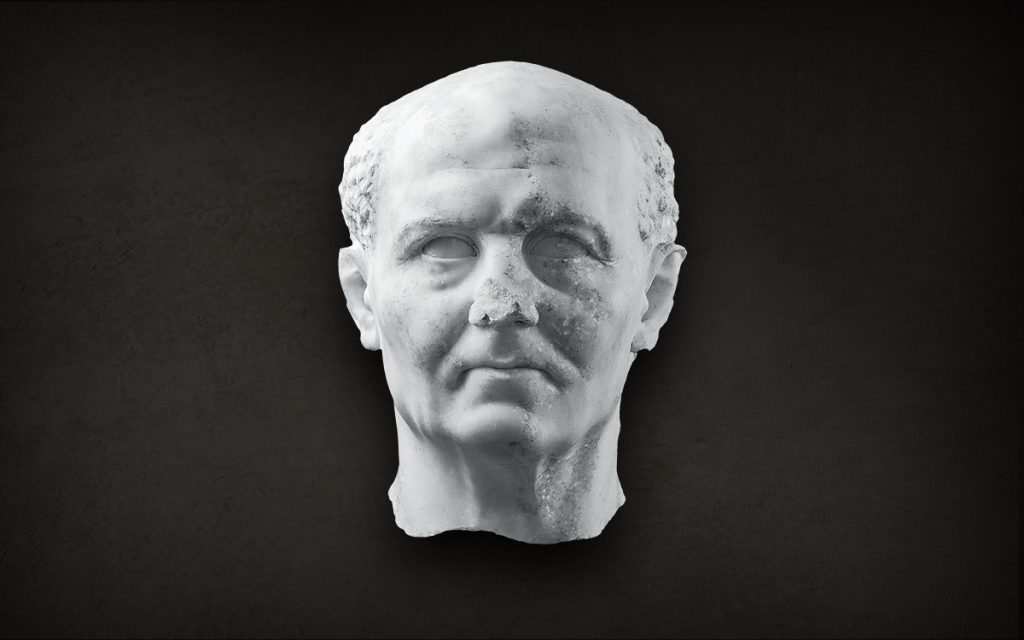

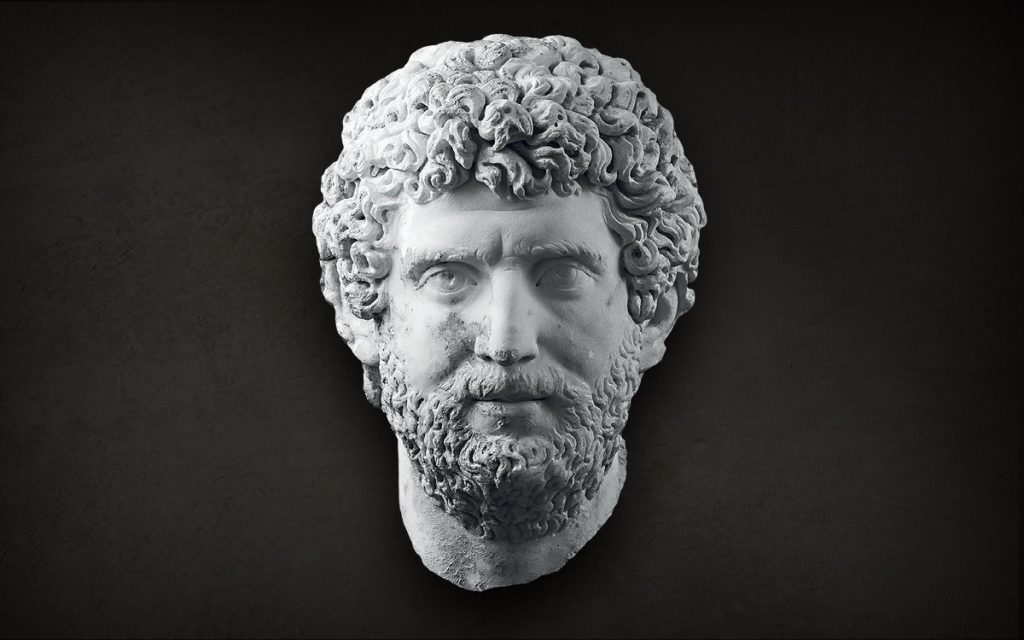

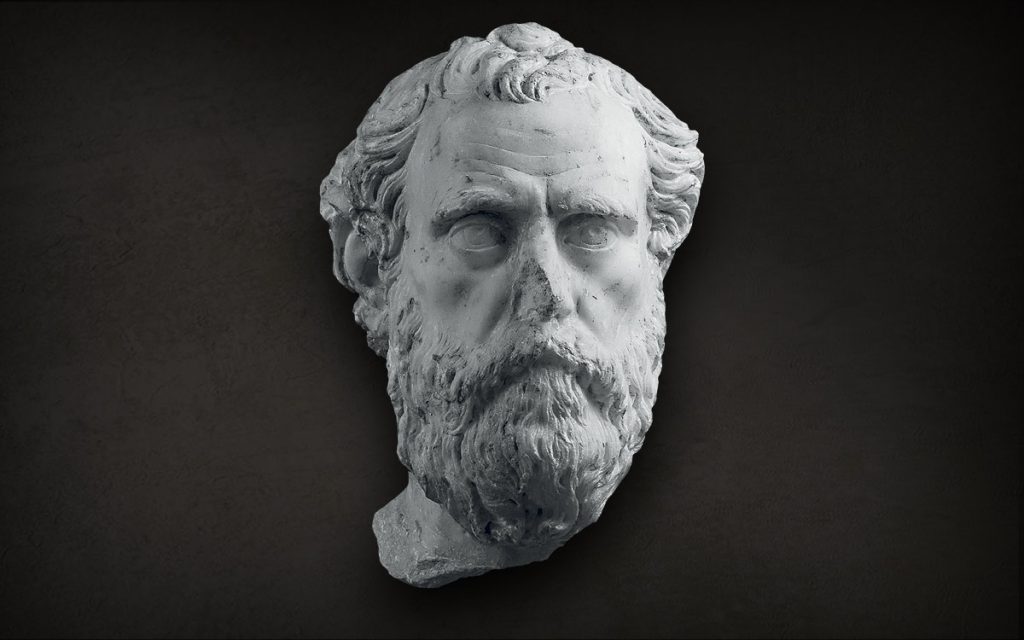

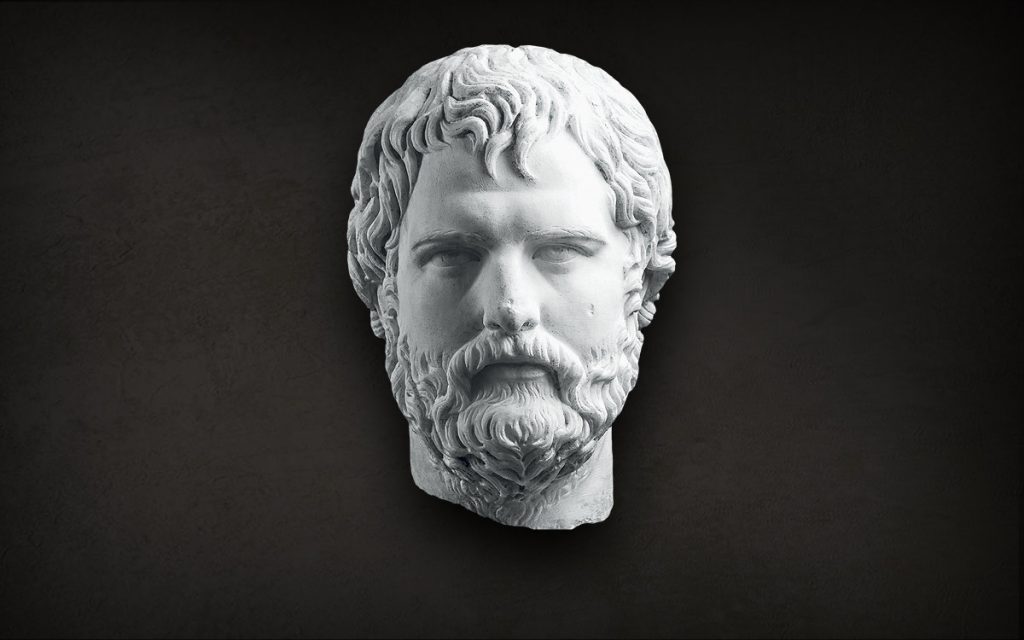

Busto del sofista Polemone (?)

Altezza: m 0.645 (con la base). Marmo: pentelico.

Datazione: 130-140 d.C. EAM 427

È rappresentato un uomo barbato, con la testa rivolta in alto a sinistra. Sulle spalle il mantello. I capelli ondulati formano una ciocca sulla fronte. Le ciglia, eseguite con precisione «metallica», le rughe del viso e la bocca socchiusa rimandano a modelli classici.

È stata proposta l’identificazione con il ritratto del sofista Polemone, famoso per il suo atteggiamento altero e tronfio.

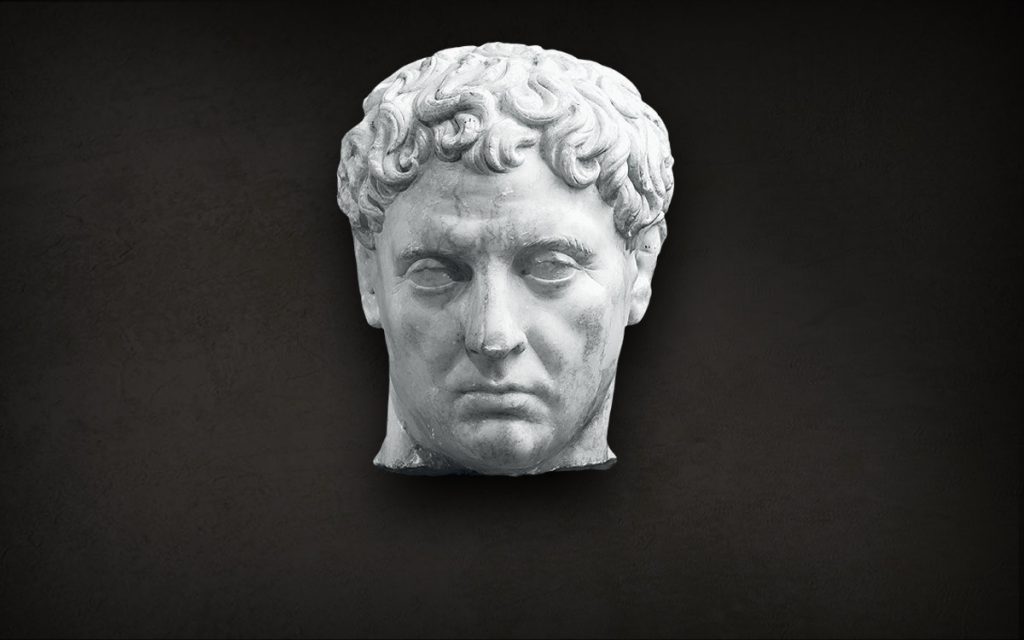

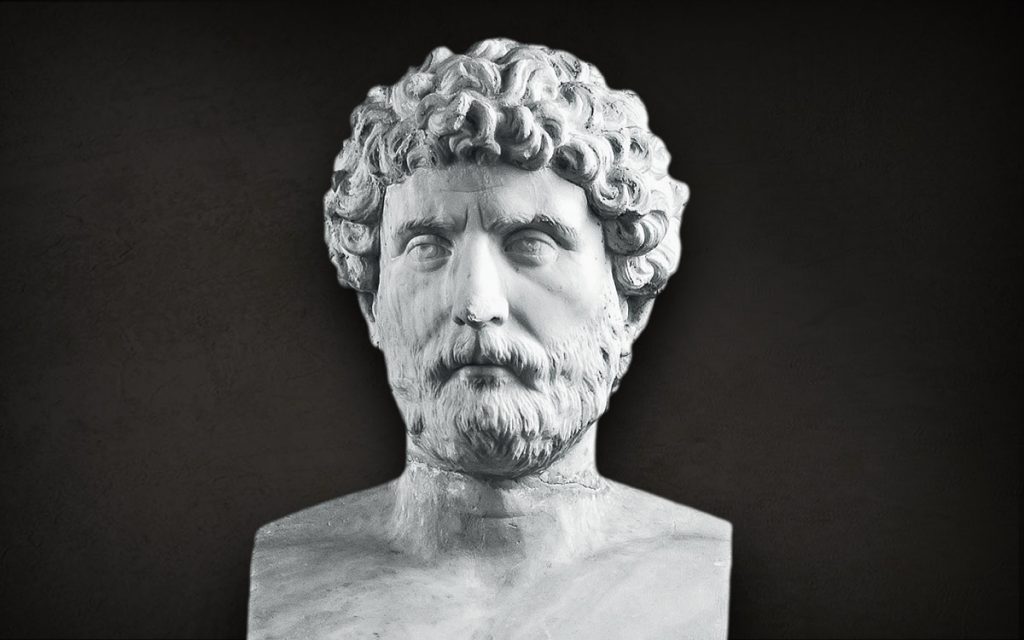

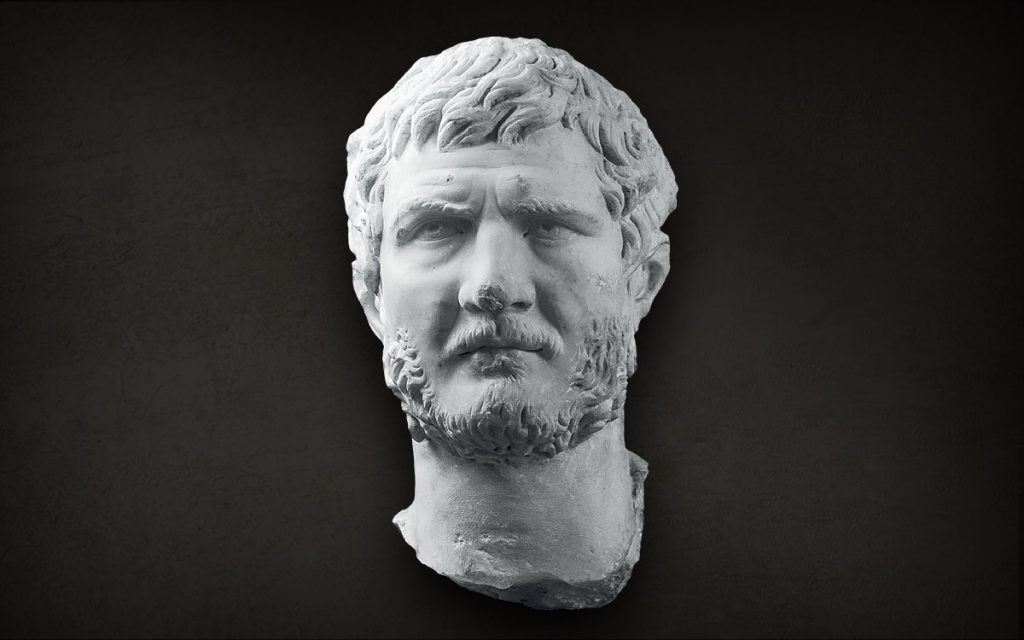

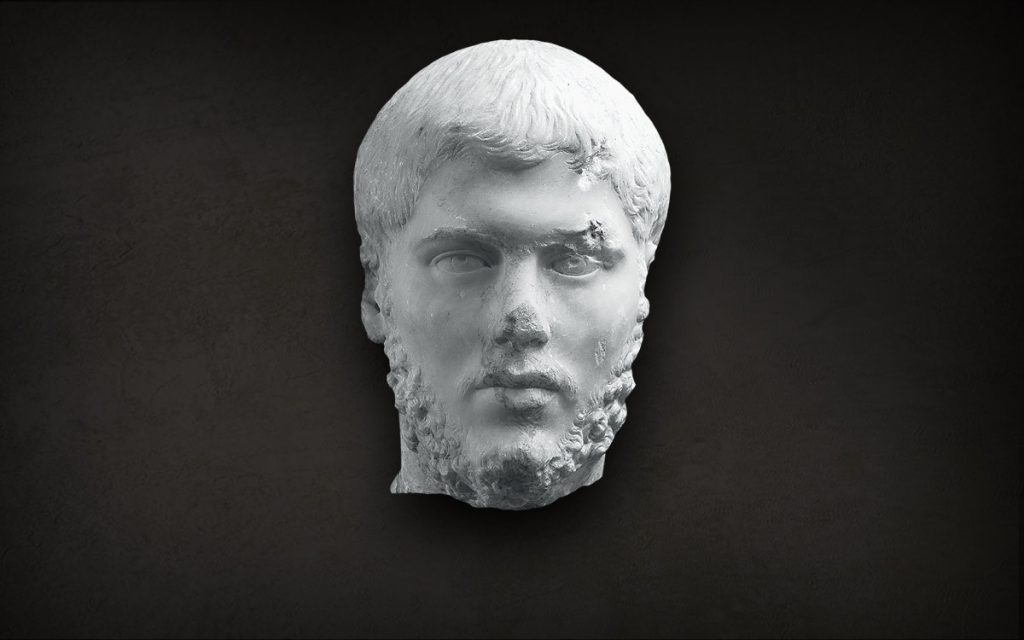

Ritratto di Erode Attico

Datazione: ca.150 d.C. EAM 435

Rappresenta Vibullio Ipparco Tiberio Claudio Attico Erode (101-178 d.C.), illustre retore e sofista ateniese, che favorì soprattutto Atene, ma anche molte altre città, con la costruzione di diversi edifici pubblici. Nell’ambito della Seconda Sofistica ebbe come modello, nella vita pubblica come nella privata, l’imperatore Adriano (imitatio Hadriani), il quale fu uno dei suoi numerosi discepoli.

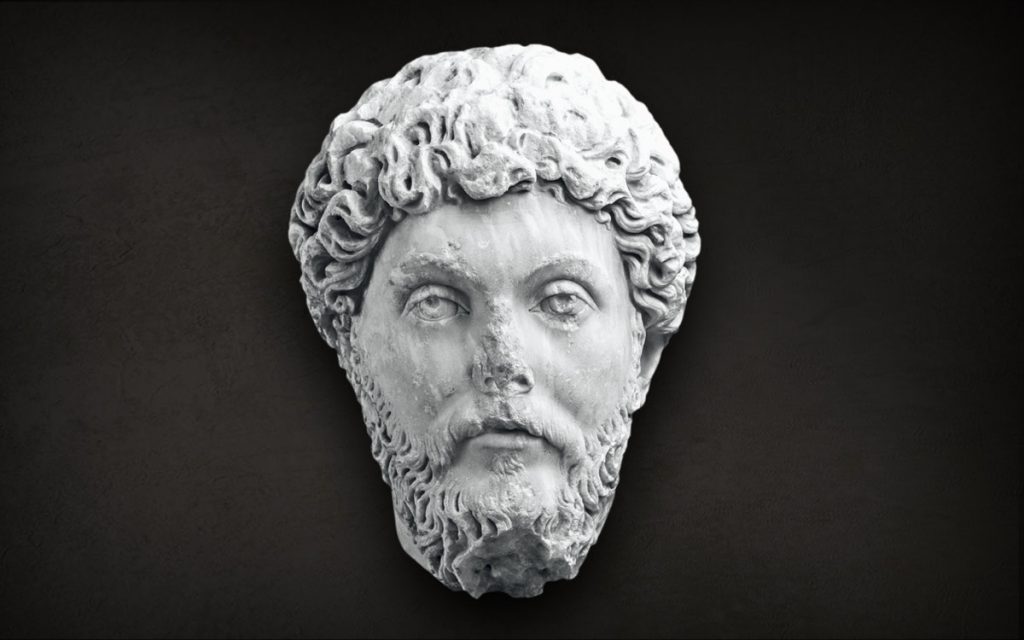

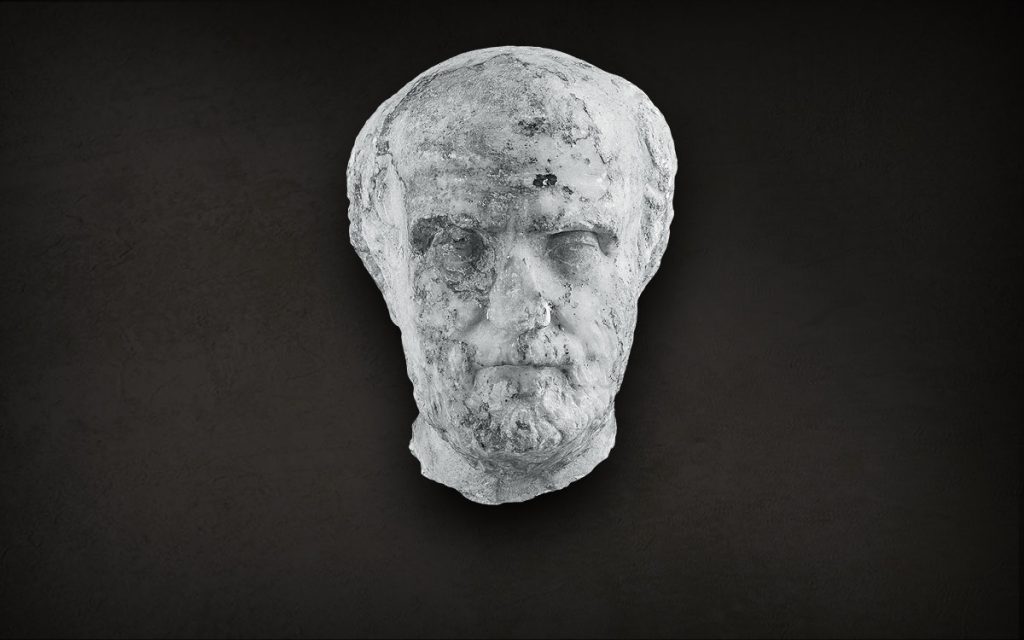

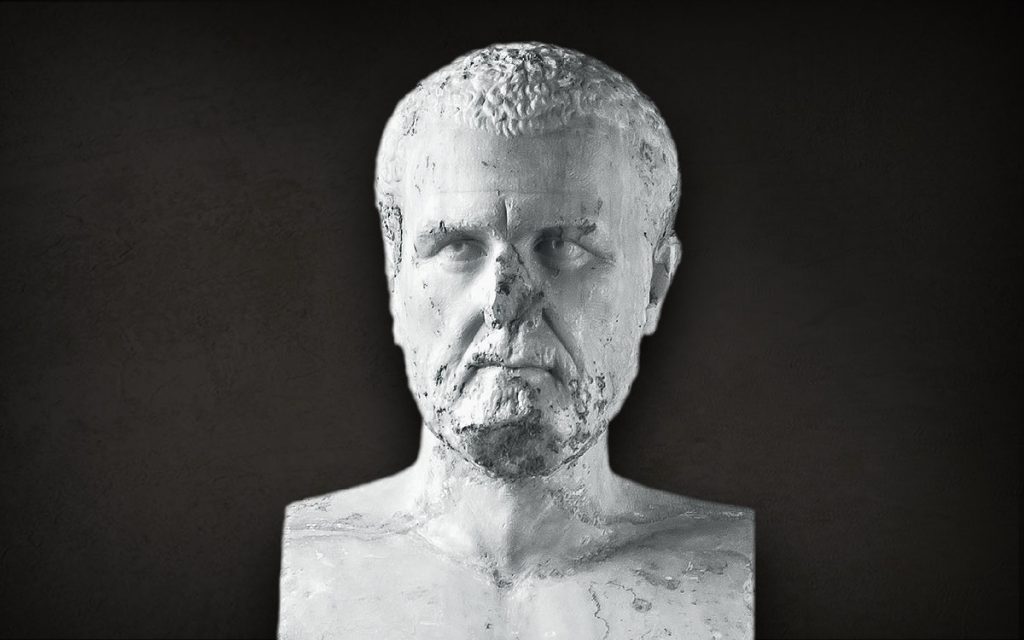

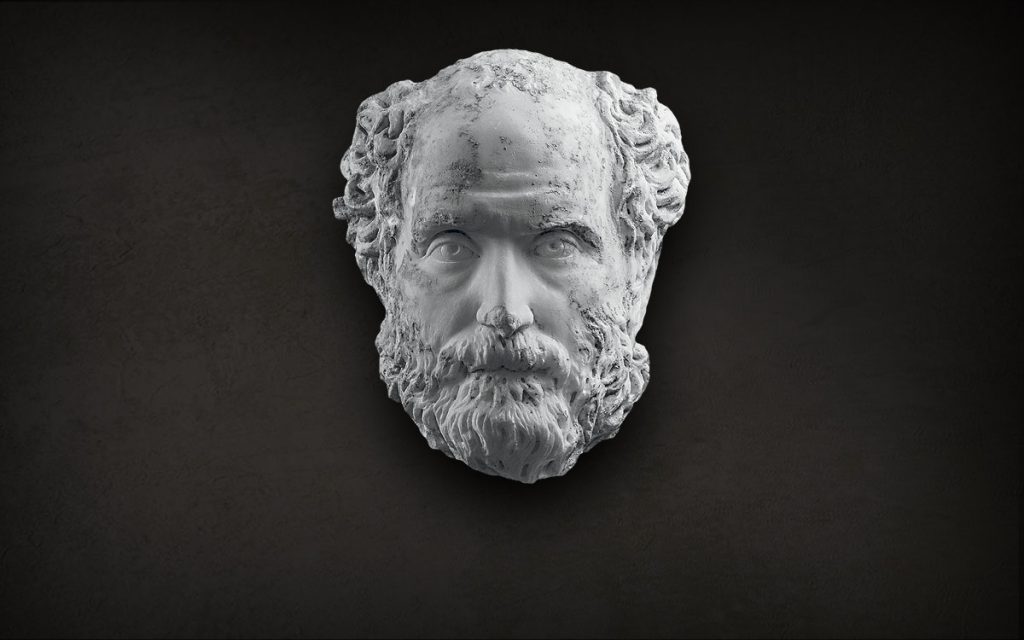

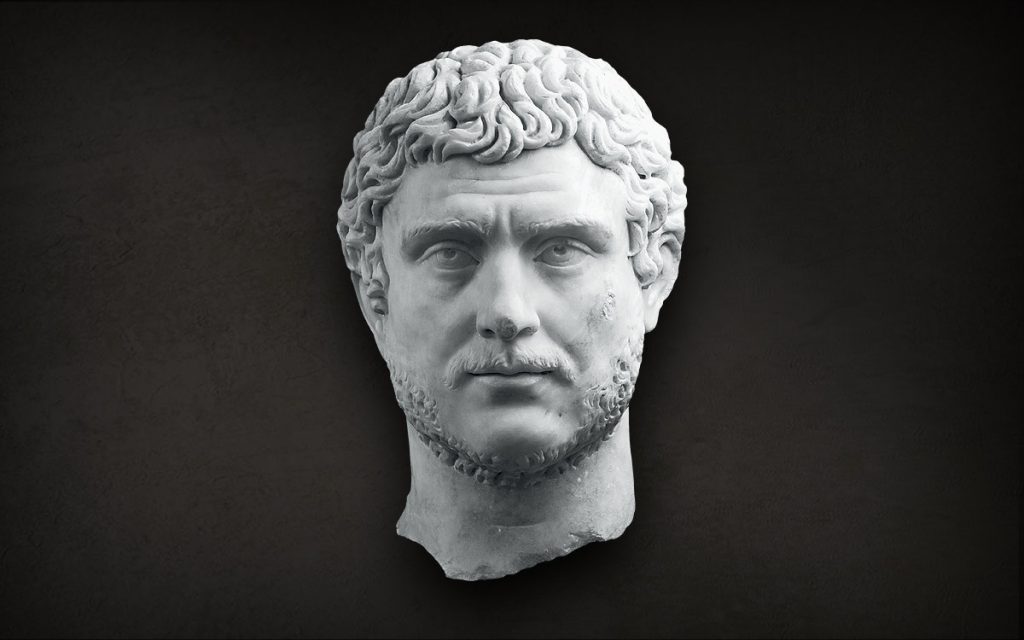

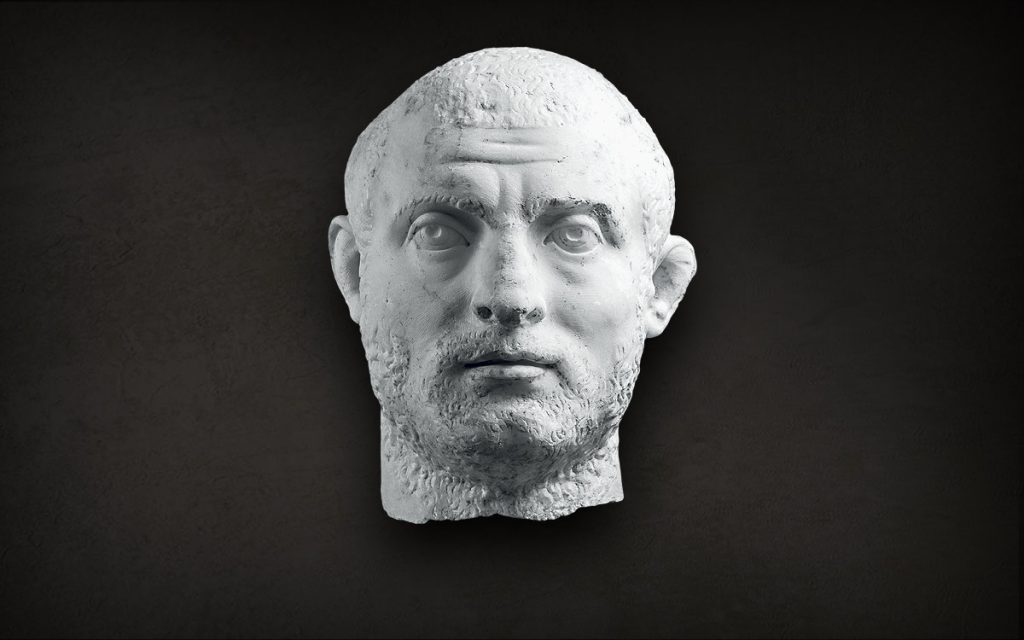

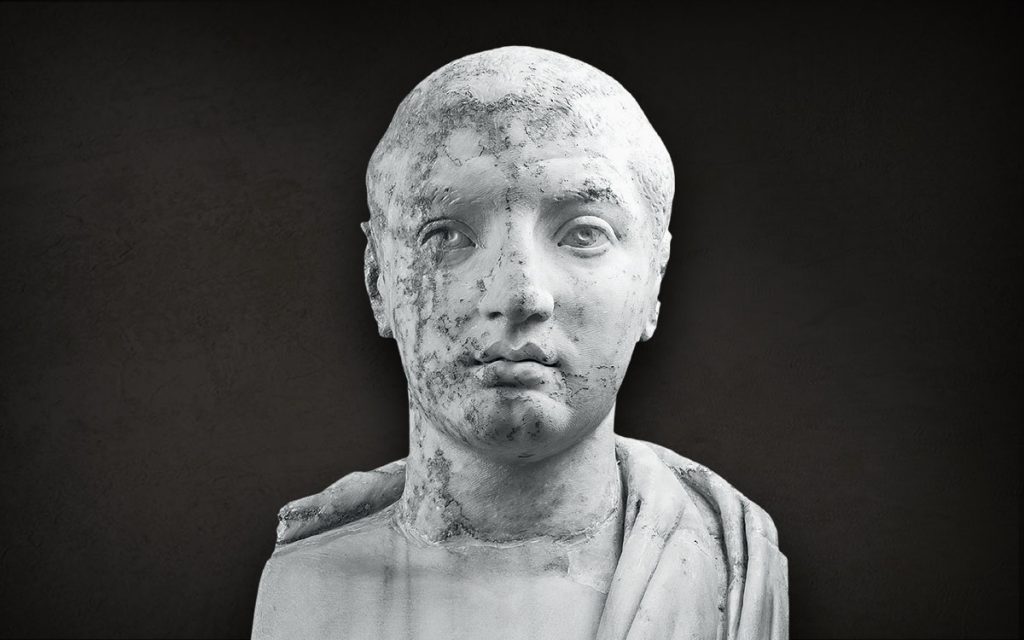

Ritratto di Marco Aurelio

Datazione: dopo il 170 d.C. EAM 572

Marco Aurelio è qui rappresentato secondo i canoni del suo terzo tipo iconografico. Le fitte ciocche dei capelli sono rese a forma di fiamme, mentre i riccioli spiraliformi della folta barba sono resi meno in rilievo. La fronte alta, le palpebre pesanti, le superfici lisce delle guance e la bocca semiaperta rievocano prototipi classici. La serenità e l’autocontrollo dell’espressione si devono alla sua adesione alla filosofia stoica, della quale fu degno rappresentante.

I Ginnasi

Luoghi della formazione fisica e spirituale dei giovani

I ginnasi rappresentano dal VI sec. a.C. gli spazi per eccellenza per la preparazione atletica dei giovani. Dal V sec. a.C. l’esercizio fisico si combina con la formazione spirituale, al fine di una armoniosa integrazione dei giovani nella morale socio-politica e religiosa della città. Nel periodo romano il sistema educativo dei ginnasi si concentra sulla cura dello spirito, mentre si ridimensiona lo spazio dedicato all’esercizio fisico. Già dalla metà del II sec. a.C. sono incluse nel programma formativo lezioni di retorica, filosofia, ma anche di altre scienze, come quella medica, la fisica e l’astronomia, che portarono alla trasformazione dei ginnasi in centri d’istruzione con spazi per l’insegnamento, sale per conferenze e anche biblioteche. Filosofi e retori trovano nei ginnasi il loro uditorio e il loro ambiente naturale. I tre tradizionali ginnasi dell’antica Atene, quelli dell’Accademia, del Liceo e del Cinosarge, erano impiantati in boschetti naturali al di fuori delle mura. Alla fine del III sec. a.C. o agli inizi del II sec. a.C. due ulteriori ginnasi, il Diogeneion e lo Ptolemaion, vengono fondati nel cuore della città antica.

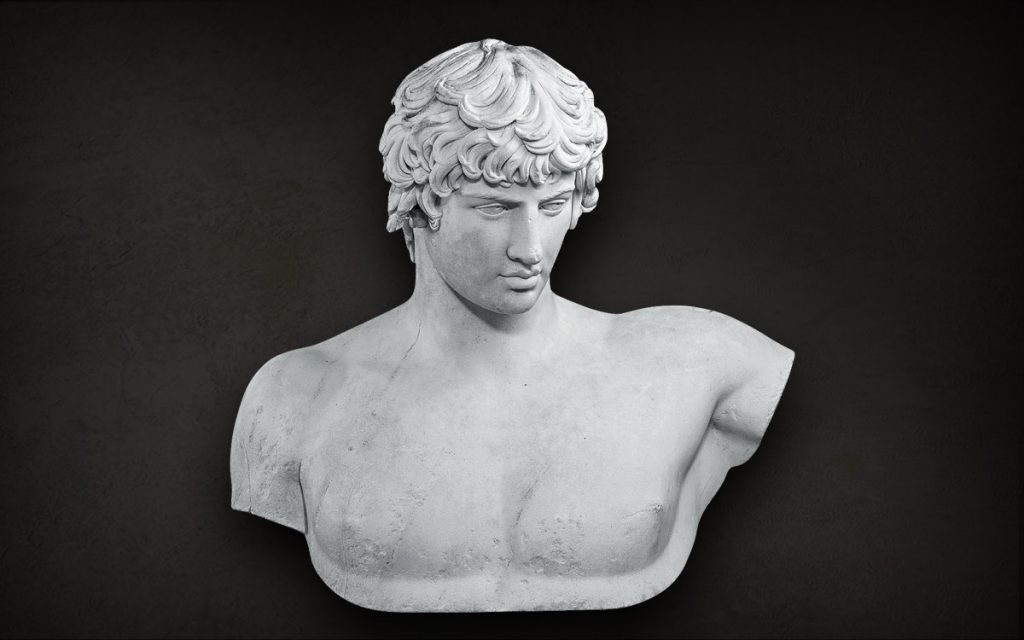

Busto di Antinoo

Datazione: poco dopo il 130 d.C. ΕAΜ 417

Busto nudo con testa del tipo iconografico principale di Antinoo, favorito di Adriano. Il tipo è presumibilmente creazione di una bottega attica ed era particolarmente popolare. La totale nudità indica l’eroizzazione del soggetto e il legame con il mondo del ginnasio, attraverso il quale il culto di Antinoo fu promosso.

Kylix attica a figure rosse attribuita al Pittore di Londra D12

Datazione: 465-455 a.C. EAM A 12462

In entrambe le pareti esterne del vaso è raffigurata una scena di scuola. Nel lato A, la colonna dietro all’allievo seduto rimanda all’edificio scolastico. Il giovane è in procinto di ricevere dal maestro (grammatistes), una tavoletta cerata (diptychon) per gli esercizi di scrittura. Nel lato B a sua volta un giovane riceve dal maestro la lira per la lezione di musica.

Kylix attica a figure rosse attribuita al Pittore di Lyandros

Datazione: intorno al 460 a.C. EAM A 17302

Soggetto di entrambe le raffigurazioni sull’esterno del vaso sono scene di attività atletica in palestra, il portico della quale è rappresentato simbolicamente da una colonna. Al centro della prima scena sul lato A, un atleta con in mano lo strigile, osserva un suo compagno che si appresta a lanciare il giavellotto. Sulla destra, un giovane coperto da mantello (himation), forse l’istruttore (paidotribes), supervisiona l’allenamento dei due atleti. Sul lato B, un atleta porge un aryballos, pieno di olio aromatico a un collega che sta spogliandosi per la gara. Un secondo paidotribes, con indosso un himation, li osserva con attenzione.

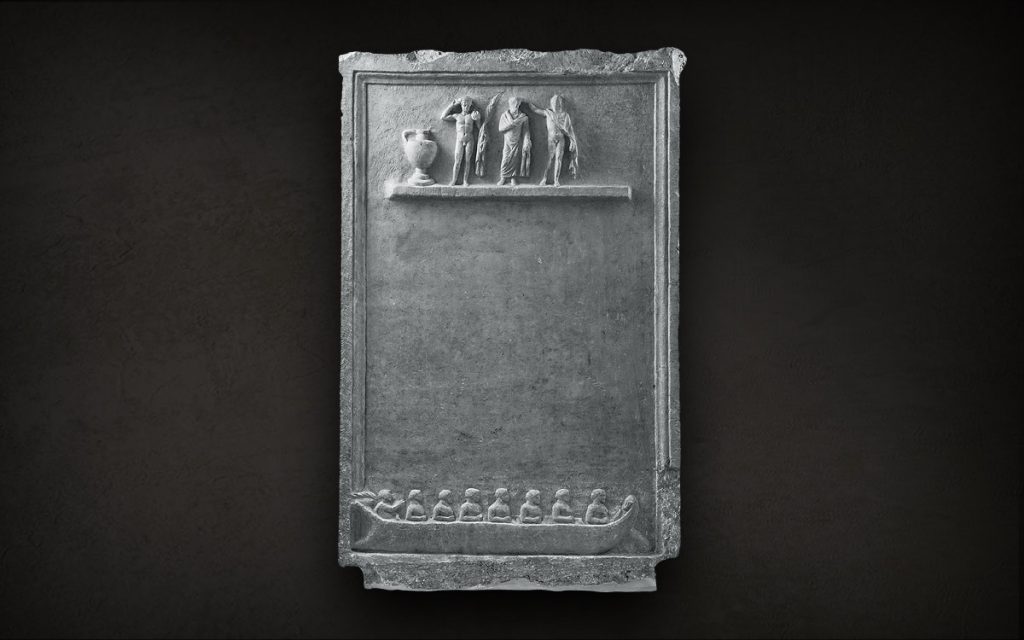

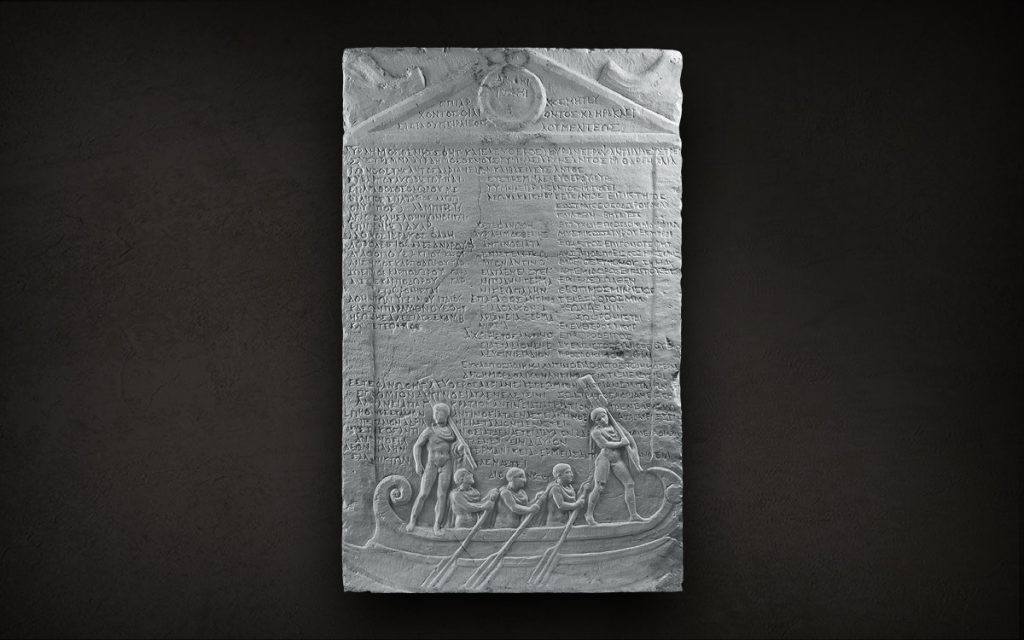

Stele di un «cosmeta» e di efebi

Datazione: 117-138 d.C. ΕAΜ 1468

Su di un listello sporgente sono rappresentate a rilievo tre figure maschili. Al centro, il «cosmeta» viene incoronato da un efebo con clamide. Alla sua destra un altro efebo, nudo, che regge un ramo di palma, incorona se stesso; accanto a loro un’idria. Il fondo della scena era probabilmente dipinto in rosso. In basso, in fondo alla stele, una figura di imbarcazione con sette rematori e un timoniere rimanda a una «naumachia». L’iscrizione sul corpo della stele era forse dipinta.

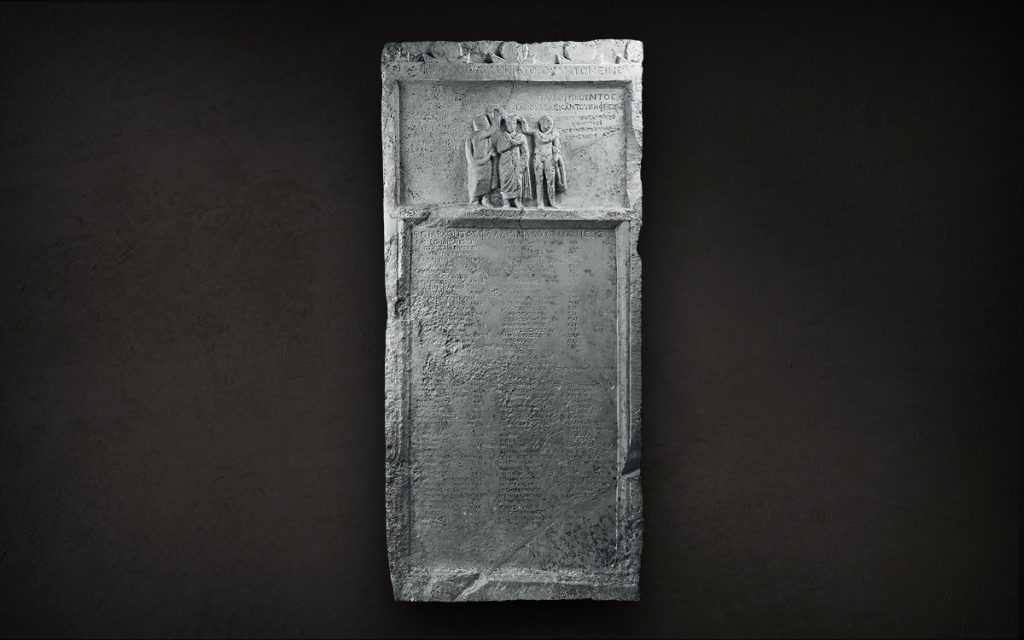

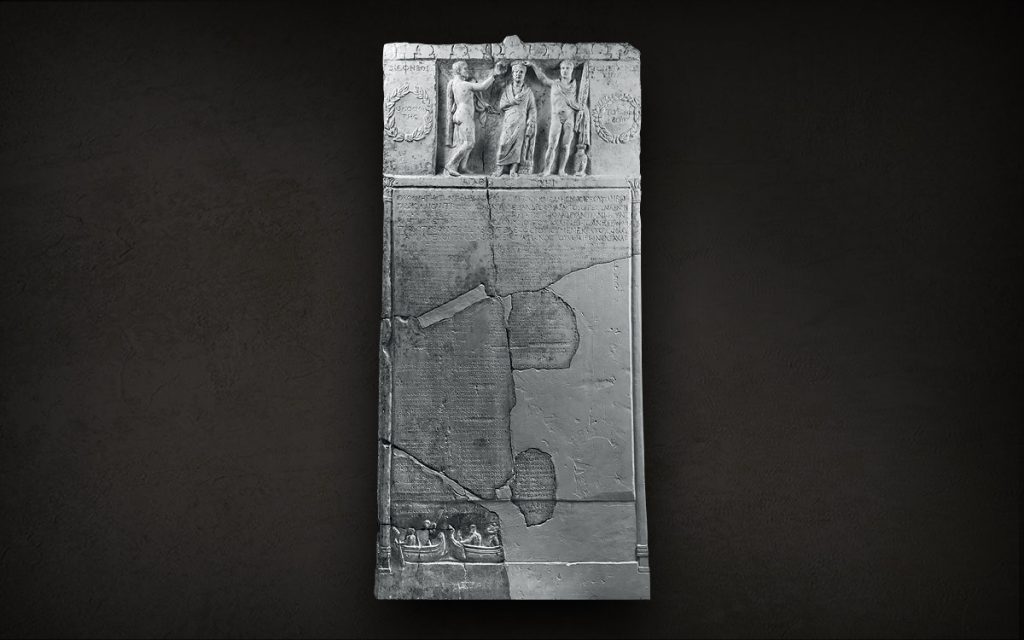

Stele con catalogo degli efebi sotto il cosmeta Archelaos

Datazione: 139-140 d.C. ΕAΜ 1484

La stele è suddivisa in due parti disuguali. Sulla cornice in alto l’iscrizione alla «Buona Fortuna e all’imperatore Antonino Pio» (Agathei Tychei Autokratoros Antoneinou). Nella parte superiore sono rappresentate a rilievo tre figure maschili, con al centro il cosmeta Archelaos figlio di Apollonio del Pireo: indossa l’imatio e viene incoronato da due efebi, dei quali uno indossa l’imatio, l’altro la clamide. Sul corpo della stele sono riportati i nomi dell’arconte, degli educatori (sofronistai), dell’istruttore (paidotribes) a vita, del maestro d’arme (oplomachos) e del comandante (egemon). In basso i nomi degli efebi, quelli cittadini ateniesi (protengraphoi) e non (epengraphoi).

Stele con catalogo degli efebi sotto il cosmeta Eraclide

Datazione: 163/164 d.C. ΕAΜ 1466

Stele con frontone a rilievo, iscritto nella lastra rettangolare. Sono riportati i nomi dell’arconte e del cosmeta Eraclide di Melite. Sul corpo della stele, i nomi degli efebi (ateniesi e non), nomi di feste (Antinoeia ta en astei, Antinoeia ta en Eleusini, Germanikeia, Adrianeia), quelli di due “sistremmatarchi” e di altre autorità ginnasiali (agonothetai, ginnasiarchi, sofronistai). In basso è raffigurata un’imbarcazione con tre rematori seduti che indossano la clamide e due in piedi, a prua e a poppa, con il remo in spalla.

Stele con catalogo di efebi sotto i cosmeti Aur. Dositheos e Thales Dositheos

Datazione: 212/213 d.C. o più tardi ΕAΜ 1465

La stele è suddivisa in due parti disuguali. In alto, all’interno di un pannello rettangolare, sono raffigurati a rilievo tre personaggi maschili. Al centro il cosmeta: Aur. Dositheos o Thales Dositheos, con l’imatio, viene incoronato da due efebi, uno con imatio e uno con clamide, che tengono in mano un ramo di palma. Ai piedi del cosmeta è raffigurato un fascio di volumi arrotolati, mentre accanto all’efebo di destra c’è un’anfora. A destra e a sinistra del pannello corone d’ulivo in rilievo recano iscrizioni onorarie del cosmeta verso gli efebi e degli efebi nei confronti del cosmeta. In basso sono riportati i nomi di autorità e maestri (didaskaloi) del ginnasio (antikosmetes, paidotribes a vita, segretari a vita, sofronistai, ihyposophronistai, soprintendente [prostates], hypopaideotribes, hegemon, hoplomachos, didaskalos, ihypogrammateus, kestrophylax, ginnasiarchi, sistremmatarchi, strategoi, araldi [kerykes], basileus, polemarco, agoranomoi, astynomoi), di feste (Antinoeia, Germanikeia, Antoneia, Adrianeia, Theseia, Athanea, Sebereia, Amphiareia), e nomi di efebi divisi per tribù. Più sotto ancora due navicelle, ciascuna occupata da due rematori, rimandano alle «naumachie», cui dovevano aver partecipato anche i figli del cosmeta.

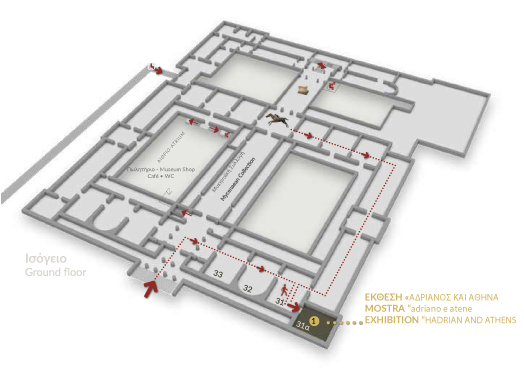

La mostra è stata organizzata dal Museo Archeologico Nazionale in collaborazione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene ed è presentata dal 28.11.2017 nella sala 31a delle sculture romane.